中1、2の塾生の皆さん

定期試験勉強は何のためにやっているのでしょうか?」

えっ?????

何を当たり前のことを聞いてんの?

そりゃもちろん定期試験で良い点をとるためでしょ。

もちろんそうですね。定期試験で良い点をとることは、とっても重要です。でもね、誉田進学塾の定期試験勉強は、単に目先の定期試験で良い点をとるためだけでなく、もっと大きな目標やもっと大事な目的があるのです。

誉田進学塾の定期試験勉強は、自学自習形式です。他の塾に行くと定期試験対策の授業をやっていますが、誉田進学塾はなぜこのような形式で定期試験勉強を行っているのでしょう?

それは、定期試験勉強の期間は「本当の勉強をするチャンス」だと考えているからです。

本来、勉強とは、自分が分からないものを各自が自分で調べたり研究したり実験しながら、ああでもないこうでもないと工夫して、あれこれ考えて、いろいろ試して、時には悪戦苦闘しながら、自分の力で「分かった!」とひらめき、「そうなのか!」と発見し、「できた!」と成功して力を付けていく作業なのです。だから、自分で教科書を読んで調べてまとめて、問題を解いて分からないところはもう一度教科書に戻ったり、問題の解説を読んだりして、自分で力を付けて進めていくことが本当の意味での「勉強」なのです。

そしてその中で身に着いた知識と同時に、どのように勉強を進めていったらいいかという知恵が身に着くこと、そしてそのように勉強を進めた経験自体にとってもとっても意味があると誉田進学塾は考えているのです。

未来を切り開くみなさんは、人から何かを教えてもらわないと何もできない人であっては困ります。自分で未知の問題という壁を乗り越えられる人になってもらわなければいけないのです。いまはそのような正しい勉強法を身につける大事な時期であり、誉田進学塾はその正しい勉強法をこの定期試験勉強を通して身につけてもらおうと思っているのです。

このような勉強を中1,2から続けることによって、「自分の弱点を見つけ、その課題を自ら克服していくためにはどう勉強したらいいか」考えて行動する力(正しい勉強法)が少しずつ身に着いていきます。そしてこの正しい勉強法が身に付いた人たちは中3受験生になった時に大きな武器になります。

考えてみてください。受験生はどの人も苦手教科や苦手分野が同じですか?抱えている問題は人それぞれですよね。それぞれが自分の苦手分野を自分で乗り越えていくしかないのです。中3受験生の一人ひとりに、「あなたはこれを」「きみはあれを」と細かく指示はしきれません。自分で課題を見つけ、それを克服するためにはどうしたらいいかを考え、それに取り組み乗り越えていってもらいたいと思います。

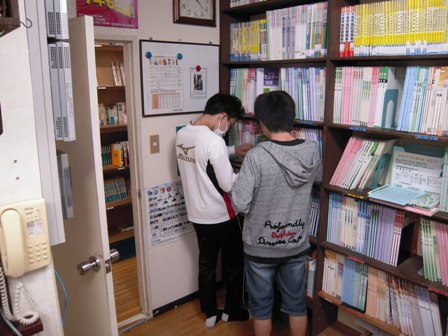

今日は、早くも自分の課題を見つけそれを克服するためにどのワークのどの辺の問題をやったらいいか考えながら、どの貸し出しワークを借りたらいいか考えている中2の生徒たちを発見しました。

彼らの来年の今ごろ(中3受験生まっただ中)がとってもとっても楽しみです。

ism誉田教室長 鴇田