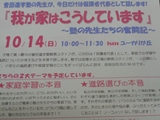

来る10/13(水)の「誉田進学塾特別体験授業」に向けて、

今回はismユーカリが丘の教室を紹介します。

マンションの1階に入居しています。

塾前には並木道があり、夏はミンミンゼミの鳴き声を楽しめ(?)ました。

こちらは側面

そして前面

ユーカリが丘の駅から歩いて5分ほど。至便です。

実際の生徒の様子を

こちらが小学4年生のクラス

続いて小学5年生

4年生も5年生も、早めに登塾して、

漢字テストの勉強をしたり、

先生とお話ししたりして、元気に過ごしています。

中学生の様子は

中学3年生です

自習の合間のお楽しみ食事タイムかな?

後輩のいい手本になっている3年生たち。

その背を見て後輩も「やるときはやる!」

以上ismユーカリが丘の紹介でした。

体験授業へのご参加スタッフ一同心待ちにしています。

(教務 田村)

------------------------------

★体験授業の詳細、お申し込みは下記URLからお願いいたします★

URL:http://www.jasmec.co.jp/event/taiken20181011.htm