こんにちは、教務の島田です。

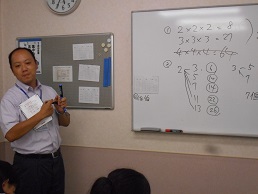

夏期講習も始まって早3日目になりました。誉田進学塾では、中3生は毎日演習テストを受けるのですが、それに向けて勉強を頑張っています。

お昼休みもゆっくり休憩するのかなと思いきや、ご飯を食べながらテストに備えて勉強をするのは当たり前のように生徒自ら勉強をしています。

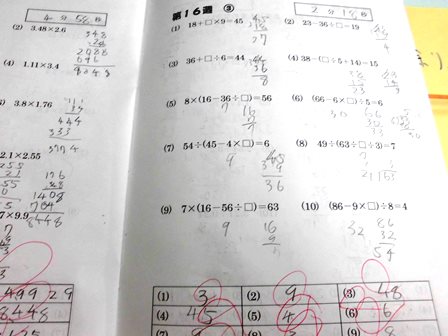

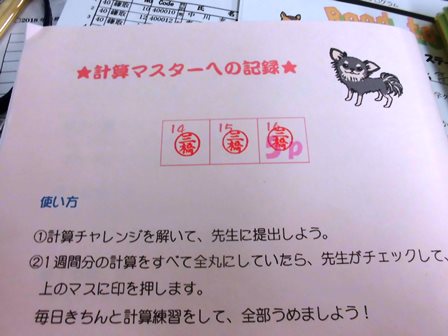

英単語、英語構文、漢字、リスニング、計算、理科・社会のテストを受けるので勉強する量もかなり多いです。ですがその分喜びも大きいのか、生徒たちからは「英単語満点でした!」「今回英語構文合格しました!」など合格した際には生徒たちが報告しに来てくれます。生徒が頑張って合格するのはやはり嬉しいものです。私もそれを聞いて「よし!」と声をあげちゃいます。授業の宿題もやって、演習テストの勉強もやっているのですから、彼らの頑張りは本当にすごいと思います。

毎日演習テストを受けて徹底的にトレーニングを積んでいる誉田進学塾の生徒はとてもパワフルな子たちばかりなのです。この夏も勉強がとても「熱い」です。

(教務 島田)