本日ism大網では、

中1・3年生ともに座席決定テストを実施しております。

今回のテストの結果で夏期講習前半の座席が決まります。

部活を早く切り上げて塾に来た生徒もちらほらいて、生徒達の気合が伝わってきました。

部活の忙しい時期で疲れも溜まっているとは思いますが、

それぞれ真剣に取り組んでいました。

夏期講習スタートまで2週間を切っています。

部活も勉強も全力で取り組んで、意義のある夏にしていきましょう。

応援しています!

(事務 門脇)

誉田進学塾中学受験部/高校受験部のブログです

本日ism大網では、

中1・3年生ともに座席決定テストを実施しております。

今回のテストの結果で夏期講習前半の座席が決まります。

部活を早く切り上げて塾に来た生徒もちらほらいて、生徒達の気合が伝わってきました。

部活の忙しい時期で疲れも溜まっているとは思いますが、

それぞれ真剣に取り組んでいました。

夏期講習スタートまで2週間を切っています。

部活も勉強も全力で取り組んで、意義のある夏にしていきましょう。

応援しています!

(事務 門脇)

昨日も演習プレテストの話が載っていましたが、本日も引き続き。

中1は夏期講習からついに、英単語のテストが始まります!

そのためのプレテストを、講習前に2回実施しています。

こちらは先週、初のプレテスト後に答案を返却している様子です。

さて、結果はどうだったのでしょう?

単語テストも始まり、いよいよ中学生になって初の夏が来ます!

夏期講習はつらいもの?

いえいえ、みんなで乗り越えた時にはきっと達成感が味わえます。

頑張って結果が出る。それは楽しいことですよね?

私自身、生徒と一緒に夏期講習を楽しみたいと思っています。

今からワクワクしています。

さあ、もう目の前ですよ!

(ism大網副教室長 大坂)

夏期講習まであと2週間です。

中3の夏期講習はご存知の通り「天王山」ですが、中1中2もここが勝負どころです。

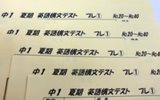

授業日は毎回演習テストがあります。いつもの英語数学の演習テストではありません。

中1中2は計算、漢字、英単語、英語構文の4種目。

中3はさらにリスニングと理科、社会を加えた7種目。

何のために行うのでしょうか?受験のため?

確かにそうですが、生涯にわたって役に立つ力、いずれも基礎力を付けるためのものです。

すでにプレテストが始まりました。

夏期講習に入る前に、夏期演習とはどんなものかを知ってもらうため、実際の出題にあわせた漢字と英語構文のテストを、授業中に行っています。

準備をしてきた生徒は受かる傾向にあります。当然のことですが。

夏期演習、あとあと挽回するのは骨が折れます。

プレテストは、今のうちから準備に取り掛かってほしいという私たちのサインでもあります。

すでに範囲表はお配りしているので、いつ始めるかは生徒のみなさん次第。

私たちは生徒の学習意欲を高めるためにオペレーション(気合入れ)を毎週のように行っています。

今週も夏を受け入れる準備を整えていきます。

夏期講習を通して、今年はどのように生徒たちが変化するでしょうか。

楽しみです。

(白鳥)

国語は勘で解くものではありません!

センスのあるなしは、多少はあるかもしれませんが、誰でもできるようになるのが国語です。

こんなものをつくってみました。

国語は、必ず「答えの根拠が本文中にある」のです。

それを見つけることが、国語を解くカギ。

他人の考えやその物語を読み解くのですから、読んで内容をつかむことは大前提。

犯人(筆者・作者)の考えをつかみ、事件の真相(答え)を暴くための証拠(根拠)を集める…

まるで、探偵のようですよね!

国語は楽しい謎解きのようなもの。

ぜひ、難解な事件に挑む名探偵になったつもりで、国語を楽しんでほしいと思います。

(教務 風野)

小学生が勉強する際に大切なことの一つに、「自信」があります。

「自信」をつけさせてあげることで、中学・高校・大学、いっそ大人になっても活きる力になります。

「自信」をつけさせるにはどうすればいいのか。

まず、テストの点数で良し悪しを判断してはいけません。

それをしてしまうと、低い点数をとる=悪い、悪いことをした自分はダメだとなってしまいます。

こうなると、ダメというレッテルを自分に貼ってしまい、そこから先の可能性を自分で閉ざすことになります。

子どもたちは「ダメだから、がんばらなきゃ」という発想になることは難しいのです。

「ダメだから、自分はどうせムリ」となることの方がはるかに多いのです。

なら、どうすればいいのかというと、「勉強していることを誉める」ことが一番効果的です。

一回一回のテストの点数に囚われず、勉強をしつづけることができるようになります。

特に親御さんの褒め言葉ほど、子どもたちのパワーになるものはありません。

「勉強していてえらいね。すごいね」

「がんばっているね」

それだけで、十分その子にとって自信になります。

勉強すること=良いこと、まずはそこからです。

点数で決めつけないこと。

勉強することを良いものと認めてあげれば、必ずバネのある人になっていきます。

しなやかな人へ。

(教務 風野)

こんにちは、siriusユーカリが丘、教室長の加藤です。

小6は今週、県内私立中の過去問にチャレンジしています。

今の時期の過去問ですから、受かるかどうかなんていうのは全く気にしていません。

じゃあ何のためにやっているのか。

1つはゴールを知ることです。

あと半年後、今週体験している過去問と同レベルの問題が解けるだけの力をつけなければいけない。

それを身をもって体験することで、自分の勉強についてあらためて考えてほしいのです。

次に本番の緊張感を味わうこと。

今回の過去問、全員に受験票を配布しました。

開始時間、持ち物は当然書いてありますし、合格発表の日時も書いてあります。

(本当に合格発表しますよ!)

テスト当日は本物の入試と同じ体裁の問題用紙を使います。

そして、教室の時計も外し、持参した腕時計で時間管理もさせます。

つまり、極力本番のような緊張感の中で問題を解いてもらうのです。

本番の練習はなかなかできせん。

この過去問がチャンスなのです。

「当日は実際の入試を受けるつもりで来てね。普段みたいな感じでテストを受けないようにね!」

・・・と言ったのにもかかわらず、

「先生、コンパスと定規忘れちゃったんで、借りてもいいですかぁ~」

それ、本番でも試験官にそう言うの?

当然隣からも借りられないし、コンビニに買いに行っても、みんな同じこと考えるからどこも売り切れだよ。

まだまだ緊張感が足りませんなぁ~

本番はこんなもんじゃないくらい緊張するはずだよ。

今のうちにぜひ本番体験を積んでおきましょう!

(siriusユーカリが丘教室長 加藤)

中学校生活も、だいぶ慣れてきましたね。

そろそろ学校の定期テストもケリがつき、夏に向けて…という時期だと思います。

中1で、盲点になりがちなのが、英単語を「覚える」ということ。

定期試験どうでしたでしょうか。

慣れてしまっている感覚だと、変なのですが、英語を習い始めの中1にとって、英単語を覚えるために勉強する必要があることを自体を認識していなかったりします。

覚え方自体、わからないものなのですね。

(下手すると、単語帳を眺めるだけで覚えたつもりになります。)

覚え方を教えてあげないといけないので、最初は、しっかり面倒を見てあげた方がいいかもしれません。

誉田進学塾の中1は、この時期に「単語チャレンジテスト」を実施しています。

塾の英単語勉強の本格スタートは夏期講習から。

その準備として、一度「チャレンジテスト」という形で、一度体験をしてもらいます。

(演習の時間に実施です!)

覚えるつもりで勉強したら、どうなったかな??

夏に向けて練習しておこう。

(ismユーカリが丘 島村)

誉田進学塾では、PUTという塾内テストを小学生対象に定期的に実施しています。

本日は小4、小5の教室に先日実施したPUTの成績ランキング表を掲示しました。

教室に掲示する前、カウンターで掲示の準備をしていたら、

塾に来るやいなやみんな覗きにきました。

みなさん結果はいかがでしたか?

「目標点超えてた!」「○○君すごーい!」という声があがっていましたね!

間違えた問題があったら、復習も頑張りましょう!

(事務 市川)

昨日千葉市文化センターにおいて、第2回難関高校フェア2018を開催いたしました。

当日は多くの方にご来場いただき、誠にありがとうございました!

難関高校フェアは誉田進学塾の生徒と保護者様だけを対象とした高校説明会です。

特に塾生が受験することが多い公立高校、私立高校の先生方にご来場いただき、直接各学校の特色や魅力、入試の最新情報などをお話しいただきました。

夏である今の時期はまだ志望校を決定する時期ではありません。

まずは自分の力を限界まで鍛え上げることが最優先です。

誉田進学塾の夏期講習はそれができるカリキュラムにしています。

ですが、目標もなく頑張るのは難しいですし、志望校を決める秋~冬に検討するための材料がないことは心配です。

その為、各中学校でも夏休み中に高校の学校説明会に参加するように生徒に指示しています。

しかし、受験生にとって、夏期講習は自分の力を鍛える時期。

その合間を縫って高校の学校説明会に参加するのは時間的に厳しいものがあります。

そこで利用していただきたいものが今回の難関高校フェアです。

夏前にいろいろな高校の学校紹介を聞くことで、モチベーションをアップさせ、夏期講習中の学校説明会参加を少なくする。

一石二鳥です。

さらに、志望校がまだ決まっていない時期ではありますが、ある程度のイメージはあるのではないでしょうか。

しかし、受験期になって、夏に思っていた志望校とは別の高校に出願したということはよくあることです。

だから夏の間にイメージしていた高校には説明会に参加していたが、実際に出願する高校の説明会には参加していなかったということもあります。

この点、難関高校フェアであれば、同日に複数の高校をお招きしていますので、今はイメージしていなくても出願の際に検討する高校のお話も同時に聞くことができます。

難関高校フェアはいろいろな点で参加する意義のあるイベントです。

夏期講習明け、にも第3回難関高校フェア2018を予定しておりますので、ぜひご参加ください!

(教務 森山)

こんにちは、清水です。

私たちスタッフは生徒が登校すると必ず生徒に挨拶をします。

(当たり前ですが・・・)

しかしそれと同時に生徒の表情もチェックしていきます。

そして表情のわけを必ず聞きます。

最近来る中学生たちは表情が少しくらいです。

「疲れ」が理由のことが多いですが、成績や学校であったことなどで悩んでいることもよくあります。

そんな生徒へ何ができるか・・・

一番はやはり、「話を聞いてあげる」

これかなと思います。

例えば「社会ができません」という悩みに対して、

「今は演習に受かろう」とか「宿題をやっているから大丈夫」と

私は言ってしまいがちです。

しかしそれでは生徒の持つ問題に何一つ答えておらず、論点をずらしただけです。

社会のどの単元ができないのか

どんな勉強をしたか

なぜ社会をあげたいのか

色々と生徒のことを聞き出して、そのうえで解決策を探していくことが良いはずです。

それが生徒とともに成長していく、サポートしていくことだと思います。

今後も生徒の不安や悩み、そしてそれ以外のことも聞きつつ、生徒目線で彼らに関わっていきます!!

(ismおゆみ野 清水直弥)