教務の森賀です。

先日の全国統一小学生テスト振り返り解説授業に続き、誉田進学塾では11/23(金)に鎌取教室・土気教室・ismユーカリが丘の3教室で特別体験授業を行います。小学3,4年生対象(内容は違う学年の方でも楽しめる内容ですが)に、算数と国語の授業を行います。

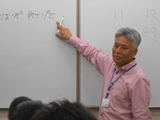

今日は鎌取教室で私といっしょに算数を担当する佐藤先生を紹介いたします。

鎌取教室の副教室長として、授業はもちろん、個別の生徒対応でも面倒見のよさを発揮してくれる頼れるくまさんです。理科が専門ですが、考えることの楽しさを生徒に伝えるという点はすべて佐藤先生の得意分野です。

今回の算数の体験授業では図形を扱います。「図形に勝つ! PUSH作戦が使えない!?」というへんてこりんなタイトルがついていますが、図形の王道の考え方、楽しさを少しでも多く伝えようと考えています。正方形・長方形を扱い、3年生でも4年生でも楽しめる内容です。「難しいからわからない、つまらない」ではなく、「難しいから面白い」が勉強の本質です。当日は参加してもらえた方に楽しんでもらえるために、スタッフ一同、精一杯頑張らさせていただきます。

下記のリンクに詳細が掲載されていますので、ぜひともご覧ください。

---------------------------------------------------

★まだまだ企画目白押し!誉田進学塾の秋★

11/23(金)に体験授業を行います。

体験授業の詳細、お申し込みは下記URLからお願いいたします。

URL:http://www.jasmec.co.jp/event/taiken20181011.htm