こんにちは。

八千代緑が丘校の轟です。

今回は学習院大学の国語の傾向と対策

について書かせて頂きたいと思います。

学習院大学の国語の問題構成は以下となります。

第1問:現代文 (配点:45点)

第2問:現代文 (配点:45点)

第3問:古文 (配点:40点)

第4問:漢文 (配点:20点)

漢文も出題されますが、漢文の配点の割合は

小さいですね。

目標得点率は80%以上に設定して対策していきましょう。

古文の問題数が多く、漢文からの出題もあるため他学部の国語よりも

対策の負担が大きいことも特徴です。

早稲田大学など漢文が出題される大学を受験する人は対応しやすいと

おもいますが、専願かつ同レベルの大学を受ける人は注意しましょう。

第1問と第2問の現代文では、漢字の読み・書きも出題されます。

問われる漢字のレベルは標準的なので、漢字問題では8割以上得点する

ことを目指しましょう。

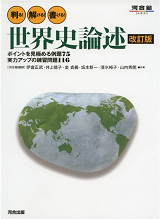

対策としては、『入試 漢字マスター1800+』などの問題集を使用して

対策していきましょう。

『入試 漢字マスター1800+』

著者 :川野一幸、立川芳雄、晴山亨

出版社:河合出版

この参考書はスタンダードな漢字の参考書で、

入試に必要な漢字1800語が収録されています。

構成としては

①書き取り(A408題/B408題/C408題)

②読み(A192題/B192題)

③四字熟語(A80題/B120題)

④センター試験対策(64題)となっています。

特徴としては、この参考書に出てくる漢字には意味が横に書かれているため、

言葉の意味を理解しながら漢字の勉強ができます。

学習院大学は他の大学と比べても漢字の配点が高いため、

この参考書で漢字の対策をして、漢字問題を得点源にできるように

していきましょう。

第1問と第2問の現代文の読解問題について、

出題形式としては、語句の空欄補充、語句の意味

本文中から抜き出し、内容一致問題、傍線部理解

などが主に出題されます。

学習院大学は記述問題が出題されますが本文中から抜き出して答える形式です。

論述問題は出題されないので注意しましょう。

学習院大学の現代文の文章量は標準的ですが、

試験時間が60分と短めになっているため

文章を素早く正確に読み解く力がなければ時間以内に

解き終わることができません。

したがって、学習院大学を志望する人はまず、

正確で素早い読解力を身につけましょう。

学習院大学の現代文では内容読解問題だけでなく、

本文の流れを見て適切な語句を補充する問題や単語の意味を問う問題など、

国語力や語彙力が試される問題も3~4題ほど出題されます。

したがって、学習院大学を志望する人は読解力だけでなく

どんな問題にも対応できる国語力、語彙力も身につけるように勉強しましょう。

その際オススメ参考書が『現代文キーワード読解』です。

『現代文キーワード読解』

出版社:Z会

この参考書は現代文に必要なキーワードだけでなく、

科学・哲学・近代など現代文で頻出テーマの背景知識を学ぶことができます。

現代文を読み解く上で背景知識を事前に知っていれば、

文章の流れをある程度推測しながら、スピーディーに読んでいくことができます。

また、3~4題ほど傍線部読解、本文中から抜き出し(24字など文字指定あり)や

内容一致問題など本文の理解を問う問題が出題されます。

現代文の基礎ができていればそれほど難易度が高い問題ではないですが、

時間が60分のためゆっくり解いている時間はありません。

素早く、正確に文章を読解し問題を解いていく必要があります。

対策として、現代文の読解力と解答力をしっかりと見に付けていく

ことが必要です。

そこで、お薦めの問題集が『現代文読解力の開発講座』と

『現代文解答力の開発講座』です。

『現代文読解力の開発講座では全10問の現代文問題集ですが、

問題よりも本文末尾の要旨をまとめる「読解力開発問題」がポイントです。

文章を読んで問題を解いた後に、本文で作者が言いたいこと・重要な事を読み取って

要約する事でさらなる読解力アップへ繋がります。

解説では問題解説だけでなく、作者が言いたいことや要約のポイントなどについても

解説されています。

他にも『現代文ポラリス[2 標準レベル]』で問題演習に取り組むこともお薦めです。

『現代文ポラリス[2 標準レベル]』

著者 :柳生好之

出版社:KADOKAWA

第3問の古文は、問題数が多く、文法、単語、敬語法、内容、文化史などが

バランスよく問われる良問です。

問題数としては7~10題ほど出題されます。

文章量は標準的です。試験時間が60分のため最大でも

20分ほどで解き終わるのが理想です。

出題形式としては、助動詞の意味、現代仮名遣い、古文単語の意味

現代語訳(マーク式)、語句空欄補充、和歌修辞法、傍線部解釈

本文内容一致問題、古文常識となっており様々な形式で出題されます。

特徴としては、本文の内容について問う読解問題よりも文法・単語、

和歌の修辞法や古文常識などについて問う知識問題が多めになっています。

本文がそれほど難易度が高いわけではなく、知識問題が多いため基礎ができていれば

8割以上取ることが可能です。点数を取りこぼさないようにしましょう。

学習院大学の古文は助動詞・単語の意味を直接問う問題や、

[現代語訳問題・傍線部解釈問題・品詞分解問題で間接的に

文法・単語の理解を問う問題も出題されます。

本文の内容について問う問題よりも、文法・単語について問う問題が多く

出題される年もあるため学習院大学を受験するにあたって

古典文法・単語の勉強は非常に重要になってきます。

古文常識を問う問題が出題されますが、内容としては、

出題された文章の作者を問う問題、実際に出題されたものだと

「大鏡」「今鏡」「水鏡」「増鏡」の成立を古い順に並べる問題などです。

しかし問題数としては1〜2問のため、その数問のために参考書1冊を使って

勉強するには勉強時間に対してメリットが少ないです。

したがって、学習院大学の古文常識の対策は古文常識の参考書を使って

学習する必要はないと思います。

また、和歌が出題される年もあります。

ただし、古文常識と同じく問題数としては1~2問のため、

こちらも、わざわざ、そのためだけに参考書を1冊購入して

学習する必要まではないと思います。

『古文上達 基礎編 読解と演習45』や

『岡本梨奈の1冊読むだけで古文の読み方&解き方が面白いほど身につく本』

でも和歌の単元があるのでそこで最低限の知識を身につけることができます。

その後は問題演習していく中で出てきた和歌に関する問題を解き、

解説を見て少しずつ勉強していきましょう。

そして、過去問演習で過去に出題された和歌の問題を解き、

解説を見てインプットしていきましょう。

また、第3問では空欄補充や本文内容一致問題など本文に関する問題が

3~4題ほど出題されます。

文法や単語問題が多く出題される学習院大学ですが、

本文の流れを汲み取って空欄を埋める問題や本文の内容に適した

選択肢を2つ選択する内容一致問題など配点が高いため

読解演習も疎かにできません。

試験時間も60分なので古文は最大でも20分以内に解き終わりたいです。

そのためにも古文を素早く読み、読解する力を身につけましょう。

対策として、『「有名」私大古文演習』を取り組み、

さらに『首都圏「難関」私大古文演習』まで取り組めれば

盤石です。

『首都圏「難関」私大古文演習』

著者 :池田修二

出版社:河合出版

第4問の漢文は文章自体は短く、問題数も他の大問と比べれば少ないです。

句法を覚えていることは当然として、読解の練習を積んで、

漢字から意味をいくつか類推できるようにしていきましょう。

知識がまだ定着していないという受験生は

『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』や

『漢文ヤマのヤマ 共通テスト対応版』で

知識のインプットをしていきましょう。

『漢文早覚え速答法 共通テスト対応版』

著者 :田中雄二

出版社:学研プラス

(八千代緑が丘校 轟)

=======================

冬期特別招待講習受付中!詳細・お申し込みはこちら!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/shotaikoshu/

一日体験の詳細・お申し込みはこちら!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/

★Instagramやってます★

フォローお願いします👇

https://www.instagram.com/honshin_premium/

<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>

http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm

YouTubeはこちらから👇

https://youtu.be/KOoM-l4YrOE

=======================