高校受験部の中3夏期講習の一大イベント「夏期演習テスト」についてお伝えいたします。

中学受験生と一緒で、夏期講習は受験生にとって天王山。

高校受験部の方でも、達成感を得る夏期講習にするために「夏期演習テスト」があります

中3のこの夏に押さえておきたい基礎演習テストとして

漢字、英単語、英語構文、リスニング、理科、社会の6種目に、合否のつかない計算を加えた7種目のテストを全20回実施しています。

基礎演習と言うだけあって、準備したら必ず受かる、というテストです。

毎年見ていて、成績でなく、意気込みでこの演習テストの結果が決まるということを本当に感じます。

「ちゃんと準備したら、その分受かってうれしくて、毎日必死に勉強していた」という声を毎年聞いています。

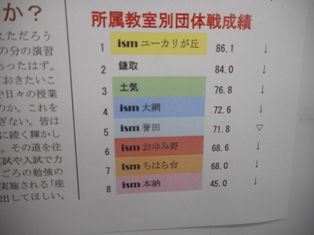

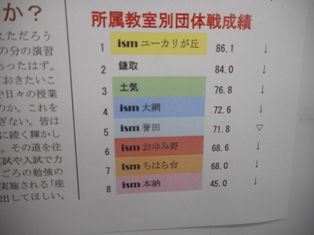

ismユーカリが丘は、生徒たちが頑張ってくれているおかげで、全校舎の勝負で現在1位をもらっています。

今年は新型コロナのことも有り、校舎ごとに公正な勝負ができていないということもありますが、1位はうれしいですね。

7/28のブログを書いている柏原先生から、1位がとれている、その秘訣を教えてくださいと言われたので…う~ん…何かかけることはあるだろうか…

★

生徒たちには「結果は気にするな」とは言っています。

学校の定期試験もあるし、演習テストにだけ気を取られても仕方ないですので。

しかし、演習テストも、授業の復習も、定期試験も、全部何とかしろ、とも言っています。

全部何とかしようとするからこそ、解決するための道が見えてくるものです。

そして何より、思い切りやったほうが楽しいよ、信じてごらん、と話しています。

ismユーカリが丘の生徒たちは、それを実行してくれているだけなので、頑張っているのは本当に生徒たちです。

他の校舎の生徒たちも、もちろん頑張っていないわけではありません。

今年は時間がシビアなので、一度ペースを崩すと、立ち直りにくいのかな、と思います。

全校舎、思い切りこの夏をやり遂げてほしいです。

この先、学校による夏休みのズレが原因となって、ismユーカリが丘が抜かされることも有るかもしれません。

でも、それを頑張る種にして、進み続けてほしいです。

頑張れ受験生!

(ismユーカリが丘 教室長 島村)