今日は鎌取教室中2の授業がありました。

すべての中学校で定期試験が終了。

これまでは、各中学校の試験日程に合わせて定期試験勉強期間が設定されていました。つまり、定期試験勉強の学校もあれば、授業の学校もあったわけですが、全中学校の定期試験の終了にともなって、久しぶりに全中学校の生徒がそろっての授業でした。

学習範囲は、産業。

そもそも産業とは?

具体的には どのような産業があるのかな?

前回は工業をやったけど…。

なるほど、農業か。

ということは… 林業、はい水産業… そこまでかな?

そうね、商業・サービス業

そう言えば、第一次産業、第二次産業、第三次産業というのが…あったね。今、商業・サービス業と答えてくれた君、この第三次産業という言葉が頭の中にうかんできたのかもしれないね。

商業・サービス業は? そう、第三次産業。 ちなみにみなさんの保護者の方、親せきの方は第何次産業ではたらいてらっしゃるかわかってる?

第三次産業が多いですね。 おっと第一次産業もひとり… おじいちゃんがそうなんだ。

さて、農業だが、どんなことを勉強するのか??

エッ! いきなりとうもろこしか… フム、穀物ね やりますよ。

農業の種類でいうと?

ほぉ、施設園芸農業 そこからくるか いいねぇ

時期でいうと? 促成栽培 なるほど 促成がでるなら、はい、抑制栽培 消費地の… はい、近郊農業 速いねぇ

日本の農業の問題点としてはどうだろう?

なるほど 自給率か フム高齢化

さて、林業のポイントは?

漁業はどうだろう?

商業は? 社会の変化にともなって、どのような商業の形態、どんな売り方が登場してきたのだろう?

高齢者の増加にともなって、どのようなサービスが登場してきたのか?

………

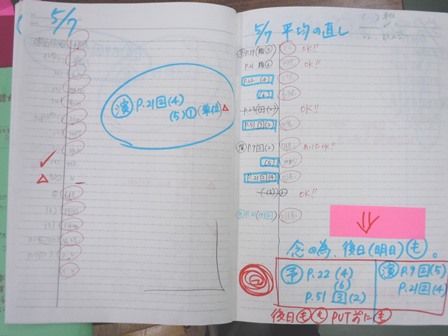

さぁ、ここまでが、導入。今日の勉強のもう半分くらい終わったかも!?

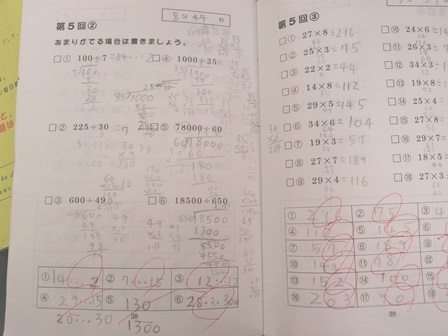

改めて、整理し直して、問題演習バリバリ行こう!

今日の授業、指名しつつ、また、生徒が発言しつつ授業を進めました。生徒さんには受け身にならず、考えてほしい。

社会という教科の勉強を通して、社会への関心を高め、考える力 表現する力を少しずつでも高めてほしい。そう考えています。

社会は暗記科目ではない! ちょっとは暗記しますが(笑)

興味-理解-そうか の向こうに 結果としての暗記があります。

(田村)