7月に入りまして、いよいよ夏がやってきます。

「夏休みに入るし、塾を考えようか」

そうお考えの方もいらっしゃると思います。

私たちの塾は「進学塾」です。

「進学塾」だから、すぐに成績は上昇するはず。

そう思って下さる方も多いかもしれません。

もちろん、進学塾である以上は実績を出すことを目標の一つに掲げています。

実績が出ないのであれば、私たちが存在する意味がありません。

ただし、ご理解いただきたいことがあります。

私たちの塾は「志望校合格」がゴールではありません。

志望校合格は、あくまで通過点と考えます。

なぜか? 学生として生きる期間と、大人になって社会に出る期間を比べれば、圧倒的に大人でいる時間の方が長いからです。

教育はなんのために行うか?

それは、「大人になったときに道徳的正義を貫いて、人々の役に立つ人生を送る人を育てるため」です。

大人になるということは、体が大きくなることではありません。

「人の役に立つ生き方」が出来る人を「大人」と呼ぶのです。

いい学校とは何か?

その学校に合格すれば、上記の「大人」になるのでしょうか?

考えてみてください。

たとえいい学校を卒業したとしても、人の役に立っていない人は多いですよね。学歴だけを振りかざしたところで、今の社会は羨望の眼差しを向けることはありません。

では、子どもであるときに、教育上どういう環境を与え、どういう体験をさせるべきか? ここは是非、保護者の方にもお考えいただきたいところです。

先ほどお伝えした通り、私たちの塾は入試をゴールとはしません。

教育の方法によっては「合格するやり方のみ」を教え込むという方法があります。

目先の合格を取るならば、その方法は効果的かもしれません。

しかし、それは大人になったときにどうでしょうか??

そうした方法と比べると、私たちの指導は遠回りかもしれません。

それは「学習の本質」を理解してほしいと思っているからです。

「なんで、そうなるの?」

知らないことを知るときは、とても楽しい。

子どもという生き物はそうです。それを刺激してあげることが重要なんです。

各教科の、本質を考え、理解する。それが学習です。

私たちは、それが一番だと考えているのです。

ずいぶんと長く書いてきましたが、話を最初に戻しましょう。

「環境を変えようか」

もし、そうした悩みを持っているのならば、私たちの塾を検討していただけないでしょうか。

私たちの考えに賛同してくださる方と、一緒に学習をしていきたいと思っています。

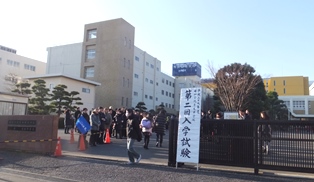

今週土曜日の、7/8に入塾試験を行います。

もし、ご希望がございましたら、教室にお電話をしていただければと思います。

(内田)