夏期講習が各学年続々とスタートしています。小学生は漢字テストと計算テスト、中学生は演習テストが授業の前に実施されるので、日々の勉強がとても大切になります。

日々の勉強といえば、大切なものがもう一つあります。そう、「宿題」です。

授業の最後に毎回「えー、こんなにあるのー!?」と嘆かれてしまいますが、授業の内容を定着させるうえで、ここは妥協できません。もちろん、私たちも1日2日ですぐにできるように、とは指導していません。一週間のうちで予定を立て、それが難しいようならもう少し長い期間の中でしっかりとできるようになればバッチリ、と話しています。

そんな宿題ですが、一週間の宿題をすべて終わらせると、宿題連絡帳である「WILL」の裏面に「完璧スタンプ」が押されます。

5回分押されたら5ポイント、前期分をすべて終わらせると春期講習分を含めて25ポイントもらえます。

中学生になると中々宿題に時間を割くことが難しくなり、全部ハンコをもらうことも大変になってきますが、

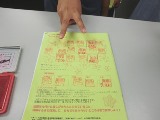

夏期講習初日に「先生完璧スタンプ押してください!」とニコニコしながら持ってきた方たちのWILLがこちら!!

お見事!! 全部の欄にハンコが押されています!!

ハンコは今までの努力の証。ただ単にハンコを集めたわけではありません。押されたハンコの分、しっかりと成長しています。

まだまだ前期分のWILLはスタンプ受付中です!「ぜひ完成させたい!」という人は、「まずは夏期講習の宿題がしっかりできたら」やってみてください。

いやぁ、それにしても素晴らしい!! 顔を乗せる許可が出るともっとよかったんだけどなあ…! 仕方がないからピースサインだけ載せました♪

(教務 中島)