本日、6月28日(日)は小6対象のTOP-Spreと小5対象の公中検模試を実施しております。

現在時刻は午前10時43分。

まさに受検生は1科目の試験を受けている真っ最中です。

1科目目の終了は10時50分を予定しているので、現在は「まずい!終わりきらないっ!」とあせっているか、「この問題はどう書けばいいのか…」と悩んでいるか、「あとは見直しだけ。文章表現がおかしいところがないかも探そう」と落ち着いているか、受検生によってさまざまな時間を過ごしていることと思います。

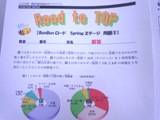

「TOP-Spre」は正式名称を「県立千葉中適性検査シミュレーションプレテスト TOP-Spre」と申します。

その名の通り、県立千葉中に焦点を絞り、県立千葉中の出題方針と適性検査を独自に分析した結果として、誉田進学塾スタッフが開発したオリジナルの模試です。

本日のTOP-Spreは9月と10月に開催するTOP-Sに先駆けて実施した誉田進学塾塾生のみを対象としたプレテストです。

9月10月に開催するTOP-Sは外部の方もご受検が可能となります。

(TOP-Sの受付開始は8月を予定しております。

詳しい日程が決まり次第、当塾ホームページ上でご案内させていただきます)

「公中検模試」は小5を対象とした外部模試です。

県立千葉中だけに焦点を絞った模試ではありませんが、全国の公立中高一貫校の適性検査に対応した模試となっています。

資料読解力、考察力、数理的処理能力、問題発見・解決力、文章表現力など県立千葉中の出題方針とほぼ同様の力を図ることが可能です。

本日の公中検模試は小5生が対象ですが、10月は小5小6、11月は小4~小6が対象となります。

内部生のみの実施ですが、県立千葉中や市立稲毛中をお考えの方には非常に有用な模試です。

では…、

早速、現場のリポートと行きましょう!

まずは…

公中検模試会場である2-1の様子です。

小5といえど、テスト中は真剣です!

続いて…

TOP-Spre会場である3-1の様子です。

やはり真剣です。

適性検査は思考力・考察力・文章表現力を見ますので、基本的に解答は「文章」となります。

ゆえに、解答欄も十分なスペースがあります。

このスペースを如何に埋めていくか…。

それもまた難しさの一つです。

そして…

保護者の方を対象に「県立千葉中受検研究会」をTOP-Spre、公中検模試と同じ時間帯に行っております。

千葉中をはじめとした、公立中高一貫校の適性検査の特徴や県立千葉中の特色、入試制度など、県立千葉中の受検に必要な情報をお伝えしております。

さらに、「県立千葉中対策特別講座TOP」の授業内容やその様子などもお伝えし、ご家庭でどのような対策が必要なのかも合わせてお伝えいたします。

ありがたいことに、多くの保護者の方にご出席いただき、満員となりました。

研究会の発表を担当するスタッフたちも多くの保護者の方の期待にこたえようと気合を入れております。

このブログを書いている間に、休憩をはさんで2科目目が始まりましたが、それもすでに終了いたしました。

午後はismおゆみ野での実施を予定しております。

休憩中の生徒の話によると、やはり「難しい」とのこと。

適性検査型の問題は通常授業ではあまり触れることのできないものです。

わからなかった問題も解説を読んで「こう考えればいいのか!」と復習してもらいたいと思います。

(土気教室副教室長 森山)