5年生は春期講習で「平均算」を勉強しています。

「平均?足して割るだけなんだから簡単では?」

そう思われるかもしれませんが、ではこれはどうですか?

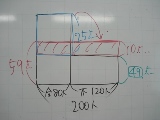

「ある学校の入学試験で、受験者200人のうち80人が合格しました。合格者の平均点は不合格者の平均点より25点高く、受験者全員の平均点は59点でした。不合格者だけの平均点は何点ですか。」

予習シリーズの類題6です。

これはただの計算問題ではないですね。

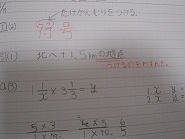

実は「面積図」を書いて考えないとできない問題でした。

大人でも難しいですね。

わからなくても、問題文の数字を書き出してみたり図を書いてみたり…

そうしているうちにだんだんと答えに近づいて、「わかった!」につながります。

何もないところに、いきなり神が下りてくるようにひらめいたりしません。

塾でどんな難問と戦っているのか。

それを知っているか知らないかで、お子さんへの接し方が変わってくるかと思います。

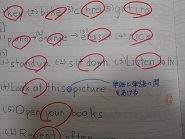

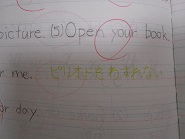

ノートに丸がないと、保護者の方からしてみれば「何でできないの?」「授業についていけていないの?」

と思われると思いますが、初めから正解できるような簡単な問題を扱っているわけではありません。

一緒に解いてみると、どれだけ難しいことをやっているかお分かりになると思います。

ぜひお子さんと一緒に解いてみてください。

(ism誉田副教室長 佛坂)