こんにちは。

八千代緑が丘校の轟です。

昨日は、法政大学の学部毎の英語の入試問題の

特徴と対策について書かせて頂きました。

今回は、書店で手に入る法政大学の英語の対策本

について、ご紹介したいと思います。

やはり、王道は赤本の難関校過去問シリーズである

『法政大の英語[第9版]』ですね。

著者 :久米 芳之

出版社:教学社

他にも、人気大学過去問シリーズである

『世界一わかりやすい 法政大の英語 合格講座』

も定評があります。

著者 :栗山健太

出版社:KADOKAWA

また、法政大学に特化した参考書ではありませんが、

昨日書かせて頂いたように、法政大学の英語を

攻略するためには、英文解釈と英文法の力は

欠かせません。

ですから、英文解釈と英文法に力を入れて

基礎力をつけながら、合わせて法政大学の

過去問を解いていって下さい。

お薦めの問題集の一例をご紹介しておきます。

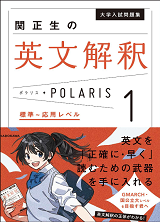

タイトル:関正生の英文解釈ポラリス[1 標準~応用レベル]

著者 :関 正生

出版社:KADOKAWA

タイトル:新・英文法頻出問題演習〈新装版〉PartⅠ 文法篇

著者 :伊藤 和夫

出版社:駿台文庫

受験生の皆さん、合格を目指して

引き続き頑張っていきましょう!

何か困ったことがあれば、

いつでも相談に来てください。

(八千代緑が丘校 轟)

=======================

10/27全国統一中学生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentochu/

11/4全国統一高校生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentoko/

一日体験の詳細・お申し込みはこちら👇

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/

<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>

http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm

YouTubeはこちらから👇

https://youtu.be/KOoM-l4YrOE

★Instagramやってます★

フォローお願いします👇

https://www.instagram.com/honshin_premium/

=======================