こんにちは。

八千代緑が丘校の轟です。

今回は、早稲田大学 社会科学部の

2025年度入試から始まる「総合問題」の対策について

ご紹介したいと思います。

社会科学部では初めての出題となる総合問題に

どのような対策をすれば良いのか、

不安を感じている方もいると思います。

今回は、新たに導入される総合問題について、

大学が公表しているサンプル問題を元に、

試験の概要と対策を見ていきます。

2023年4月に早稲田大学のホームページに公開された

サンプル問題がこちら↓です。

https://www.waseda.jp/fsss/sss/news/2023/04/06/11429/

早稲田大学ホームページによると、

総合問題は以下のように説明されています。

「「社会における諸課題に関する文章を読み解き、

論理的思考力および表現力を問う問題とします。」

出典はこちら↓

https://www.waseda.jp/fsss/sss/assets/uploads/2022/12/2025ippansenbatsu.pdf

なお、サンプル問題は、2025 年度以降の一般選抜における「総合問題」を

イメージするために作成されたものであり、形式等については

実際に出題される問題に準じるものと考えられます。

サンプル問題の概要は以下の通りです。

大問数:2題

解答時間:60分

<各大問の形式>

大問1の問題文はA、Bと2つあり、

2つを読んだ上で設問を解くスタイルです。

それぞれ1500~2000字程度の文章となっています。

設問数は7問、うち6問がマーク式、1問が記述式です。

記述式問題は30字以内で、文意に沿って空欄部分に入る文章を記述します。

サンプル問題大問1の問題文A、Bそれぞれのテーマは以下の通りでした。

【問題文A】

社会アイデンティティ理論に基づき、「意思決定」の実験の結果をもとに、

集団間関係についての考察

【問題文B】

エージェント・ベース・モデルの研究結果から、

人種隔離が発生する過程についての考察

大問2は、2500~3000字程度の論考を読み、文意を踏まえて解く問題です。

設問数は8問、うち7問がマーク式、1問が記述式です。

記述式問題は200字以内で、文意を踏まえて考察し記述します。

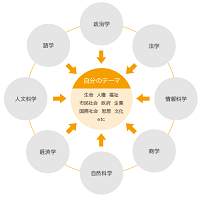

<総合問題で求められる力>

社会科学部で入試方式を変更した理由について、

早稲田大学からは以下のように発表されています。

社会科学部は、高校段階での基礎的な学習から得た知識をもとに、

言語能力・数量的能力・情報活用能力を駆使して考え抜く力を持った者を

受け入れることを目指しています。

この実現に向けて、下記の通り入試制度を変更いたします。

従来の方式に比べて、さらに言語能力・数量的能力・情報活用能力を生かして

試験本番の制限時間内で回答することができるかが重視されていると言えます。

<他大学入試の総合問題>

以前より総合問題を入試に取り入れている私立大学(社会科学部系統)があります。

総合問題の中でも、社会科学部と似たような社会での諸課題に関する

文章が出るところとしては、早稲田大学 政治経済学部の総合問題の大問1

が挙げられます。

ただし、社会科学部のサンプル問題と比べると、グラフの読み取りの比重が

より高いことや、問題文の量の差などの違いがあります。

<総合問題攻略のポイント>

ここまで述べたことから、早稲田大学が求める

「言語能力・数量的能力・情報活用能力」および「記述力」

「社会の諸課題に対する理解・関心」と言った面から、

早大社会科学部の総合問題攻略ポイントについて解説します。

①言語能力・読解力

社会の諸課題についての文章で、従来の国語の現代文の試験で

出ていた文章から多少の変化があるものの、引き続き高い言語能力・読解力が

求められます。

また、問題文には記述式の問題もあるため、

素早く正確に文意を把握して問題に取り組む必要があります。

読解力を鍛えるために、日頃から様々な評論文に触れ、

考察する習慣を身につけることが大切です。

サンプル問題では空欄補充の選択式問題で、「対比」「排他的」といった

語の組み合わせを選ばせる問題がありました。

これは文意を把握し、空欄部分の意味を検討した上で、

それに合う語を正しく選ばなければならない問題でした。

読解力の基礎となる評論用語の意味理解も必要と言えます。

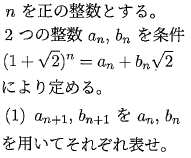

②数量的能力・情報活用能力

サンプル問題では、数学的計算を必要とする設問はなかったものの、

示されている研究結果の中には、数値的な表やデータが示されていました。

それらの情報の読み取りをもとに、文意を捉える必要があります。

また、問題文の文意を踏まえてそれらの実験パターンから

正しい解釈のものを選ぶ設問がありました。

そのため、数量的要素を含む研究結果、

データと文意を正確に結び付ける力も必要となります。

③記述力

サンプル問題では大問1,2でそれぞれ30字・200字の

記述問題が出題されています。

大問1の記述は文意に沿って空所補充をする形、

大問2の記述は文章全体の内容を踏まえて、

社会問題の解決に向けた取り決めを行う際に注意することを考えて

記述する形でした。

試験時間は60分と短く、記述に充てられる時間は限られてきます。

実際に記述の答案を書いて国語の先生に添削指導をしてもらうことを積み重ね、

首尾よく制限時間内に必要な要素を組み立てることができる力を身につけましょう。

八千代緑が丘校では、文系スタッフの呉屋直哉が、丁寧かつ的確な指導を

行いますので、ぜひ、答案を書いた方は持ってきて下さい。

④社会の諸課題に対する理解・関心

入試問題は本文中からの読み取りがメインになります。

そのため、あらゆる時事問題を暗記しておかなければ

解けないということはありません。

しかし、社会の諸課題についての理解があることで、

文章理解が早まります。

社会の諸課題についてアンテナを張り巡らせておくことも大切です。

早稲田大学の社会科学部の総合問題は、学部のアドミッションポリシー

である「社会科学の学際的なアプローチで複雑な社会問題を多面的に解き明かす」

を実現するために、入学前に必要な力がある程度身についているか確認するための

試験といえるでしょう。

だからといって、特別な対策が必要というわけではなく、

語彙力、読解力、記述力等、現代文で必要な基礎力がベースとなってきます。

早めにこれらの基礎力を養うとともに、日頃から社会の動向にアンテナを立てて

しっかりと対策を行っていきましょう。

(八千代緑が丘校 轟)

=======================

10/27全国統一中学生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentochu/

11/4全国統一高校生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentoko/

一日体験の詳細・お申し込みはこちら👇

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/

<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>

http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm

YouTubeはこちらから👇

https://youtu.be/KOoM-l4YrOE

★Instagramやってます★

フォローお願いします👇

https://www.instagram.com/honshin_premium/

=======================