こんばんは。

八千代緑が丘校の轟です。

明日から定期試験が始まる高校1年生のAさんから

物理の質問を頂きました。

浮力に関する問題と、摩擦に関する問題でした。

浮力の値を求めるのに、アルキメデスの原理を丸暗記して

その式に文字式や数値を当てはめて解こうとする高校生も

少なくないと思いますが、Aさんは違います。

『なぜ、この式になるの?』

ってちゃ~んと疑問に思ってくれたことが

私はとっても嬉しく感じました。

浮力とは、一部水に沈んだ物体の下面と水面との

圧力の差に相当しますが、そのことをしっかりと

理解して頂きました。

また、二つの物体間で生じる摩擦について、

片方の物体が静止していたら摩擦力の向きは容易に

想像できますが、二つの物体がそれぞれ動いていると、

摩擦力は、どちらの向きに働いているのか、

混乱してしまう高校生は多いと思います。

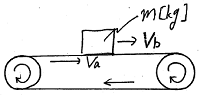

例えば、下図のような、ベルトコンベア上に質量mの物体が

乗っているとします。

ベルトコンベアが時計回り速さVaで動き、その上を物体が

早さVb(ただし、Va > Vb)で右向きに運動しているとします。

ベルトコンベアと物体の間の動摩擦係数がμ'であるとき、

物体に働く動摩擦力の向きとその大きさはどうなるでしょう?

動摩擦力の大きさはすぐに「μ'mg」だとわかると思います。

ただ、向きについては迷ってしまいませんか?

みなさんなら、どうやって考えるでしょうか?

ここは、教える先生によっても、教え方に個性が出るところ

だと思います。

参考書や問題集の解説でよく目にする解説は

「相対速度に着目して~」という表現。

今回の例で言えば、ベルトコンベアから見た物体の

相対速度(Vb-Va)の正負に注目して、相対速度の向き

を考え、それとは反対の方向に摩擦力が働くと考える

というものです。

この見方で十分に伝わるかもしれませんが、

こんな風な考え方もあります。

『摩擦の向きは、互いに相対運動を妨げる向きである。

言い換えれば、互いの速度を近づけようとするような向き

に働く。』

この考え方に沿うと、VbとVaの大小に注目すれば良くて、

「Va > Vb」なのだから、VbがVaに近づく向き、

つまり、右向きに動摩擦力が働くことがわかります。

今日は、こんなこともAさんにお話し致しました。

さて、今日は高校1年生のAさんの物理の質問に

答えさせて頂きましたが、

『まだ1年生だから、何となくわかっていればイイ』

ということはなく、最初の理解が肝心ですから、

『1年生のうちに(初学のうちに)しっかりと理解する

ことが大切』だと改めて感じました。

最初に学んだときに、しっかりとした理解ができていれば、

後から本格的に学び始めた際に、すんなりと学習を進められるはず!

(八千代緑が丘校 轟)

=======================

10/27全国統一中学生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentochu/

11/4全国統一高校生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentoko/

一日体験の詳細・お申し込みはこちら👇

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/

<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>

http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm

YouTubeはこちらから👇

https://youtu.be/KOoM-l4YrOE

★Instagramやってます★

フォローお願いします👇

https://www.instagram.com/honshin_premium/

=======================