こんばんは。

八千代緑が丘校の轟です。

明日から八千代緑が丘校では夏期講習が始まります。

今日が学校の終業式という方もいらしゃいますね。

これから始まる夏休み・夏期講習の期間、

問題集・参考書を新たに購入して頑張ろうと思ってらっしゃる

高校生も多いと思います。

そこで、今回は問題集・参考書の選び方と使い方について

お話ししていきたいと思います。

(教科としては、数学を想定して書いていますが、

他の教科においても、基本的に考え方は一緒です。)

本格的に受験勉強を始めて今問題集とか参考書とか

何か新しいものを買おうかなと思ってる人も多いと思います。

そんな方に向けて、今回は問題集参考書って

どういった種類があるのかというところから

お話しして、使い方のお話につなげていきたい

と思います。

まず大前提ですが、数学の問題集とか参考書と一言で言っても

いろんな種類がありますまず。

問題集と一言で言ってもいわゆる網羅系の問題集や

教科書傍用問題集、使ってる人の多いチャート式数学と

Focus Goldなどがありますね。

入試問題集(いろんな大学の過去問が集められている問題集)

や大学別対策の問題集もあります。

参考書では、分野に特化したもの(例えば、ベクトルが苦手な

人向けに、ベクトルだけに特化したもの)や分野ごとに

問題とその解き方が掲載されている参考書もあります。

前提として分かって頂きたいこととして、

『そもそも全員に合う問題集・参考書はない』

ということです。

今のレベルや、目指すレベル、個々の性格によっても

適切なものは異なりますし、

『これをやってたらOK』

ということはありえないです。

例えば、東大の定員数が3,000人だとします。

そして参考書で「これで東大絶対合格」みたいな

絶大な人気を誇っている参考書があったとしますね。

その参考書を購入した5,000人が東大を受験したら

どうなると思いますか?

勿論、2,000人は絶対落ちますよね。

ですから、大事なことは、

ベストな教材を選ぼうとすることではなく、

悪くない方法で、とにかく人よりも多く努力することです。

では、問題集参考書の選び方選び方の4つのポイント

についてお話ししていきます。

まずは自分にとって、どのような教材が必要なのか

を考えることです。

そして、書店に足を運んで、検討している教材を

実際に自分の目で見て、確認することです。

そこで確認するポイントを3つご紹介致します。

①内容

特に自学自習用に使用するのであれば、

解答・解説丁寧に書かれていることが大事です。

②難易度

難易度の見分け方として、読み進めていく中で、

ある程度スラスラ読み進めていけるけれど、

ちょくちょく自分の知らない考え方が掲載されており、

新たな発見を得られるぐらいが丁度良いです。

③実際にどのように使うのかをイメージする

実際にその教材を使い始めた際に、

どのような使い方になるのかをイメージしてみてください。

例えば、レイアウトなど。

問題のすぐ後に答えが掲載されているものが良いか、

それとも、解答冊子が別冊になっている方が使いやすいのかなど、

色の使い方が自分の好みに合っているのかな。

ちなみに、私は参考書や問題集の解答・解説の部分に、

そこに掲載されていない自分の考え方をメモするため、

ある程度、書き込むための余白がある教材が好みです。

では次に、問題集・参考書を手に使い方のポイント

についてお話ししていきます。

まずは、計画を立てましょう。

特に網羅系の問題集や入試問題集では

問題数が多すぎてやりきれないということが

生じるかもしれません。

(青チャートやFocus Goldに取り組んでいる人は

よくこのことを痛感します。)

もし、時間的に、その教材の半分しか取り組めないとしたら、

同じ半分取り組むのでも、教材の前半の半分しか取り組めないというよりも

各章の半分ずつ取り組んだ方が、断然良いと思います。

そして、もう1つのポイントとして、

例題から考え込まないことです。

『標準問題精講』や『1対1対応の演習』などの網羅系の問題集では

最初に例題が掲載されており、その次に、その例題に対応した

演習問題が掲載されているという構成になっています。

例題については、「このように解くと良い」という定石

を教えてくれる問題です。

例えばTVの英会話の番組でもそうですが、

「今日は感謝の気持ちを伝える時に便利なフレーズを

ご紹介します」とか言って、ワードを教えてもらい、

基本例文を繰り返した後に、実際の状況で考えてみようと言って

応用問題に取り組み始めますよね。

勿論、考える力も大事ですが、ただ、考える基となる考え方

教えてもらっていなかったら、非常に手こずると思います。

その点、数学も一緒です。

例題で基本的な考え方・定石を教わり、理解した後に

まずは手を動かして再現できるようにし、

そして、それをどのように活用できるか(応用できるか)

を考えていくという流れが大切です。

ですから、例題の時点では悩みすぎずに、

ある程度考えたら解答・解説を確認して頂くと良いと思います。

ではまとめに入ります。

まず前提として、ベストな方法はないと思って、

悪くない方法で、あとはもう自分がいくら頑張るか

が大切です。

そして問題集・参考書を選んで使っていく流れとしては

まずは自分に必要な系統を考え、そして実際に書店に

足を運んで内容をちゃんと確認すること。

その際に気をつけて頂きたいことは

内容と難易度、そして使う自分をイメージして

選んで購入すること。

そして、選んで購入した後は、計画を立てて実行していく

という流れです。

著者の先生も、皆さんの成長を願って必死になって

書いているはずです。

是非良き相棒を見つけて、これからの受験生活を

一緒に乗り切ってください。

(八千代緑が丘校 轟)

=======================

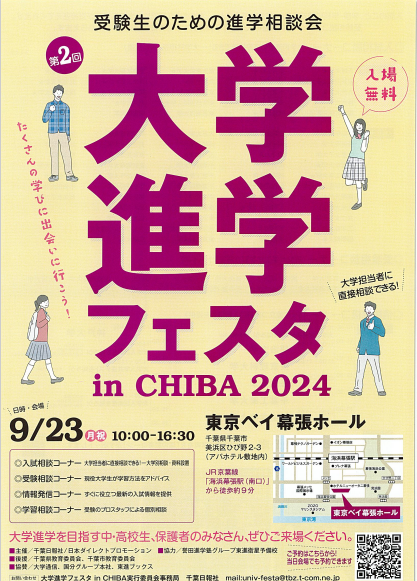

9/23大学進学フェスタ2024inCHIBA申込受付中!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/shingakufes/

9/28志田晶先生特別公開授業開催!お申し込みはこちら👇

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/kokaijugyo/

<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>

http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm

YouTubeはこちらから👇

https://youtu.be/KOoM-l4YrOE

一日体験の詳細・お申し込みはこちら👇

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/

★Instagramやってます★

フォローお願いします👇

https://www.instagram.com/honshin_premium/

=======================