こんにちは。

八千代緑が丘校の轟です。

今回は、生徒から漸化式の問題の質問を

頂きましたので、その問題について触れたいと思います。

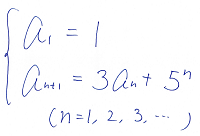

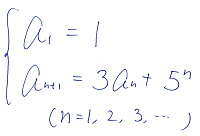

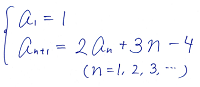

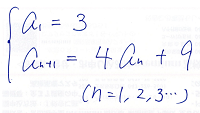

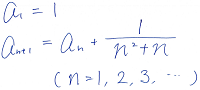

質問の問題はこちら。

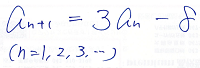

次のように定義される数列の一般項を求めよ。

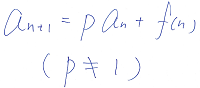

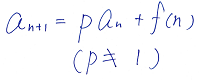

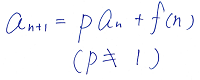

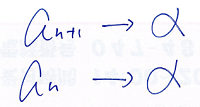

これは第2回で扱った![]()

という型の漸化式です。

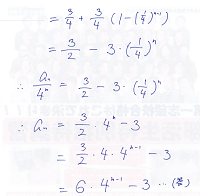

階差数列を活用して解くという方針は

すぐにたったのではないかと思います。

問題は赤の波線部の部分をどのように

処理するかです。

===========================

<八千代緑が丘 校舎紹介ページ>

http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm

<八千代緑が丘 校舎紹介動画>

https://youtu.be/KOoM-l4YrOE

===========================

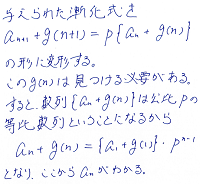

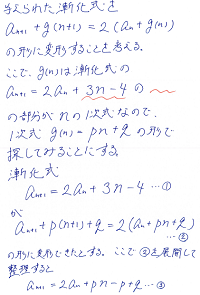

ではここで、少し寄り道をして、

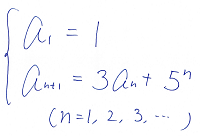

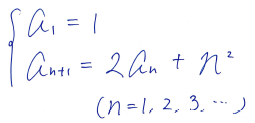

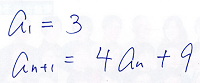

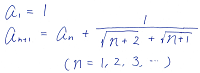

この問題の場合は、どうでしょうか?

次のように定義される数列の一般項を求めよ。

f(n)の部分が異なるだけですね。

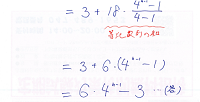

ただ、この問題の場合は、皆さん解きなれていて、

階差数列の和を求める際に、すぐに部分分数分解を

すると気が付くのではないかと思います。

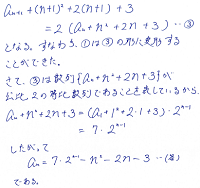

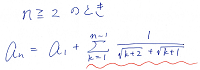

このように、部分分数分解に持ち込めれば、

引き算により、Σの部分の計算がラクに

できるようになりますね。

では、今回の冒頭の問題においても、

引き算になるように式変形できれば

良いわけです。

では、どうすれば良いか、少し考えてみて下さい。

答えは次回、掲載します。

第15回はここまで。

今日もお疲れ様でした。

(八千代緑が丘校 轟)

=======================

★全国統一高校生テスト★

お申込みはこちらから👇

https://www.jasmec.co.jp/toshin/reserve/premium_reserve.htm

★Instagramはじめました★

フォローお願いします👇

https://www.instagram.com/honshin_premium/

<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>

http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm

新規開校!YouTubeはこちらから👇

https://youtu.be/KOoM-l4YrOE

=======================