大学入学共通テストから早くも1週間たちましたが、

高1年生、2年生の皆さん、共通テストの問題は

もう解いてみましたか?

ネットでも話題が飛び交う数学の問題を

私も解いてみました。

確かに、難しかった…。

大学入試センターから発表された

平均点の中間集計を見ると

数学ⅠA:40.25点 (昨年:57.68点)

数学ⅡB:45.89点 (昨年:59.93点)

やっぱり平均点は低かったですね。

ただ、こういうときに大事なことは

単に「難しかった」の一言で済ませずに

「難しいの正体は何だろう?」

と考えることが大切です。

ぜひ復習の際に考えてみて頂きたいと思います。

数学ⅠAと数学ⅡBを通して私の中で一番印象に

残ったのは数学ⅠAの第4問(整数の性質の問題)でした。

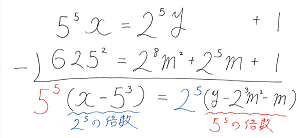

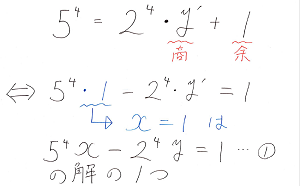

問題文1行目の

「(1)5の4乗を2の4乗で割ったときの余りは1に等しい」

(ブログの表記上、出題文の表記と異なっています。)

という文を読んで

とすぐにピンと気が付いたでしょうか?

「1行目の文が式①を考えるうえで、

どのようなヒントになっているのだろう?」

と思った人も少なくなかったのではないかと思います。

そして

「(2)次に、625の2乗を5の5乗で割ったときの余りと、

2の5乗で割ったときの余りについて考えてみよう」

という問題文を読んだ際には、

「何をやらせようとしているんだろう?」

と思いましたが、誘導に従って素直に進めていくと

「なるほどっ!作問者はよくこんなこと思いついたなぁ」

とつい関心してしまいました。

まぁここまでは良かったのですが、

解いた方は痛感したと思うのですが

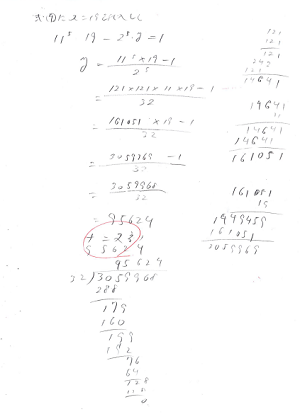

(4)の最後の「ナニヌネノ」の解を求めるところは

計算地獄でしたね。

「えっ、ウソでしょ!?」と…。

まさか11の5乗にさらに19をかける。

そこから1を引いた後でさらに32で割るって…。

この計算だけで、計算用紙1枚を使ってしまうという…。

「計算量半端ないって!!」

と嘆きたくなる受験生がきっと多かったのではないかと

お察し致します。

今年の共通テストの数学の難しさは

①問題文の文章の量が多い

②計算量が多い

③問題の難易度も難しい

というわけで、質が高く、量も盛沢山の

問題だったと思います。

東進の共通テスト同日体験受験を受験された方は

明日(1/24(月))から東進の先生方による解説授業を見られる

ようになります。

ぜひ、先生方がどのように解いているのか、

見てみてください。

また、お友達通しで「どのように解いたの?」

と共通テスト談義をするのも面白いかもしれません。

(五井駅前校 轟)

==============================

★新年度特別招待講習 申込受付中★

4講座無料招待の申込締切は3/1(火)!!

詳細・お申込みはこちらから👇

http://www.jasmec.co.jp/toshin/event/syoutaikousyuu/syoutaikousyuu_2022.htm

★五井駅前校 校舎紹介ページ!★

https://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pg.htm

==============================