誉田進学塾premium高校部に佐倉校・蘇我校が新たに仲間に加わります!

2024年7月1日より、東進衛星予備校 (旧)京成佐倉校と(旧)蘇我駅東口校の今までの経営母体から、2校舎の運営を引き継ぎ、校舎名を東進衛星予備校佐倉校と蘇我校に改めて、誉田進学塾グループが運営します。

今まで以上に、一人ひとりの生徒の学力を伸ばす志望校に導けるように努力します。

よろしくお願いします。

誉田進学塾premium高校部に佐倉校・蘇我校が新たに仲間に加わります!

2024年7月1日より、東進衛星予備校 (旧)京成佐倉校と(旧)蘇我駅東口校の今までの経営母体から、2校舎の運営を引き継ぎ、校舎名を東進衛星予備校佐倉校と蘇我校に改めて、誉田進学塾グループが運営します。

今まで以上に、一人ひとりの生徒の学力を伸ばす志望校に導けるように努力します。

よろしくお願いします。

Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2023年12月号)

今が未来を創る

小学校の5,6年頃、毎週末に塾に通っていた。いわゆる中学受験のための塾で、実績があり地域(東京の西)では結構有名な塾だったらしい。住宅地域のご自宅隣接の木造平屋の大きな建物に細長い机で、ぎゅうぎゅう詰めで勉強した(テスト受験者が100を軽く超えていたのでその数で一斉だったのだろう)。一週間のテスト範囲を勉強して、4科目のテストを受ける。解説授業のあと、次回範囲の内容を習って帰るというもの。今にして思えば、当時の四谷大塚(今のYTテスト)や、今はない日進という中学受験有名塾と同じやり方だったのだろう。親の命のまま何も知らずに、低学年の頃の同級生で隣クラスの優秀な友人と通っていた。6年の終わり近くの冬のある日、友人が休みで一人で塾に行くと、ほとんどが欠席だったことから、初めて周りは受験のために通っていたことを知る(親は知っていたが)。その日が受験当日だったと記憶しているが、もしかすると直前日だったのかもしれない。

一番の思い出は友人とバスを乗り継いで通っていた記憶。帰りにたまに、乗り継ぎのバスに乗らず、浮かしたバス代で買った肉屋のコロッケを食べながら歩いた。そして、バスの往き帰りに、友人が出す算数の難問をパズルのように考えることが、強烈に楽しかった。友人は受験の勉強をしていたはずなので、過去問などから、悩んで喜びそうな問題を狙って探して、ノートに書いてきて出題していたのだろう。

授業内容や先生の記憶は、もはやほとんどない。それでも微かな記憶で、算数で図を描くとスパッと解ける感動は残っている。社会や理科のテキストを読んで、新しい知識に触れるのが楽しかった。毎週テスト順位も出たが、それに向けて暗記したことは全くなく、知的刺激だけで憶え、今もその大半が残っている(はずだ)。

数十年後、塾のあった辺りの住宅地を歩いてみたことがある。楽しかった過去の名残りは全くなかった。ただ表札にあった先生の苗字は憶えていた。

※この内容は2023/12塾だよりに掲載したものです。

日頃、ほとんど過去を振り返らない(日々の反省はしていますが…)ので、思い出すこともないが、もはや思い出そうとしても断片的な瞬間シーンしかでてこない。子供の頃の嫌だった記憶も風化してしまい、嫌と感じた感情自体は消えて、思い出せるのは嫌だったなと記憶だけにすぎない。長い時間の経過によって、今に対する評価が、過去の評価も変化させてしまったのかもしれない。

だが、楽しかった記憶は、今も楽しいと感じることができる。当時とは異なる楽しいなのかもしれないが、ずっと残る。

いいこと、悪いこと、今のすべてが未来を創る。若き日の勉学や受験が、耐えるだけの嫌なものとしてではなく、楽しさを伴う知的な刺激と興奮として残るように、塾・予備校として私たちは大切にしなければならない。

楽しい記憶は、長く強く残るはずだ。

p.s.

今、ストリートビューで見たら、住宅地に入る裏道にあった、コロッケを買った肉屋は、数年前まであったらしい。

本質的な学ぶ力に拘ります!

いよいよ、今年(2024年度)で高校の指導要領改訂が完了となり、大学入試共通テストが新課程入試へと移行します。すでに小中学校では完了し、新課程後初の教科書改訂の年を迎えました。また、共通テストの難化や総合型選抜、千葉県公立高校入試の「思考力を問う問題」採用、小学校で教科化した英語の習熟差拡大、コロナ禍による学習中断やデジタル化の波など、学ぶ環境の変化が子供たちに大きな影響を与え続けています。

しかしこれらの変革の源は、急速に変化し続ける不確実な未来をこれから生きる子供たちにとって、主体的に学ぶ力が重要であるという、社会からの要請にあるのです。

私たち誉田進学塾グループは、どのような時代であっても「本質的な学ぶ力」こそ大切であると考えます。小中高一貫指導体制を整え、将来を高く大きく花開かせるための土台作りから始め、本質的な思考力・判断力を伸ばすトレーニングによって、知的好奇心を育て、学ぶ楽しさを体感する教育を目指してきました。

その結果、合格に拘るという困難な両極端を並立し、siriusによる難関私立中学受験、誉田進学塾の最難関高校受験と公立中高一貫校受験、ismの難関高校受験、premium高校部東進衛星予備校の難関大学受験と、すべての受験で高い合格実績を生み出し続けています。

「学ぶ楽しさ」を真正面から伝え、よき道へと導く真剣な指導者のもと、お互いに「切磋琢磨」しながら、ともに成長する真の意味での仲間がいる、まるで「磁場」のような環境で、意欲を生み出し、困難に挑戦し達成する経験こそが、教育の本質であると信じています。いわゆる出題パターンの反復徹底で効率的に点数を取らせることを目的化した受験対策指導とは対極にある本質的な指導の成果が、驚異の「合格力」なのです。

開塾以来邁進してきた「真の意味での英才教育」を目指し、子供たちが自らの力で未来を切り拓くことができるよう、保護者の皆様とともに育てます。ひとり一人の子供たちを、責任をもって育て伸ばすことで、結果としての「合格力」を伸ばすと同時に、教育の真の使命を通じて、地域の未来に貢献します。

誉田進学塾グループにご期待ください。

Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2023年11月号)

文化の秋

9月下旬、秋田に出張した。懇意の東進加盟校に、教務スタッフ3人を同行し訪問、担当の責任者の方たちと意見交換・情報交換。翌日、県立国際教養大学を見学、入試担当者の方から丁寧に説明していただく。3人を先に帰した後、当地開催の全国の有力塾経営者との勉強会に参加。さらに翌日、地元で一番勢いがあると紹介していただいた新鋭個人塾見学と、充実の3日間だったが、今回の本題ではない。

その帰路での余話。実は知る人ぞ知るが、塾業界の『鉄人』を自称している。鉄人といっても、鉄道ファンという意味(笑)。鉄道マニアには、撮り鉄、乗り鉄、模型鉄など、いろいろなジャンルがある。だいたいその全部の「ゆる鉄」である。当然、新幹線で往復。行きは、田沢湖線区間の川沿いの渓谷を覗き込んだり、鳥海山は見えないかと探したりと車窓を楽しんだ。さて、帰路の秋田-大曲区間。ここは、進行方向が座席と逆向きで、それだけでも興味深いのだが、この奥羽本線並走区間の3駅間だけ新幹線と在来線共用で線路が3本になる区間を生で見たいと必死に車窓を見ていたら「建築限界測定車」回送列車という非常に珍しい列車を並走して追い抜くという大変貴重な場面に遭遇した(マニアックな話題で恐縮)。

地理が好きだったのは、鉄道趣味や旅行(時刻表での空想も含む)が好きだったからか、その逆か。地図帳の資料の図や写真を眺めるのが好きだった。小さい字の解説も隈なく読んでいた。必要な知識として暗記するためでなく、純粋な興味で読んだから楽しかったのだろう。分厚い参考書も読み物として読んでいた記憶。そして苦にせず、いつの間にか覚えてしまった。同じように歴史や理科の資料集も。そのときはすぐに役には立たずとも、どこかで結びつき、ああなるほどと知識が繋がる。

知的好奇心こそが興味を育て、興味も広げる。せっかくの文化の秋。受験生ならやむを得ないが、日常を少しだけ離れ、未知なるものへの体験に出かけてほしい。

※この内容は2023/11塾だよりに掲載したものです。

未知なるものと出会い、それを知ること、体験すること、それらの素朴な感動が、学びの原点であろう。それらを自ら求め学ぶことが、昨今の探求型学習の理念に他ならない。

初期の段階では、様々な面で、知的好奇心を育てるように、そして感動の芽を育て、面白さを伝える役割を誰がどう果たすかが大切だ。自分から気づき、面白いと感じるまで、そのタイミングを待ち、よく見ながら寄り添う必要がある。単に効率よく型に詰め込んでしまうことは、逆効果となる。

しかし、二段階目では、高度な先のレベルを体感できるように導く存在も大切だ。

教育も、きちんとした体系的な比較対照実験から、方法論を科学的に導き出せれば、大きな前進があるだろうが、国家的規模でとなると賛否を伴うだろう。

まずは難しいことを考えずに、大人も学びの原点の好奇心を失わないために、日々の習慣にはない、未知のものとの出会いに向けて行動しよう。楽しいどうかは、結果として決まるのではなく、楽しいと思って行動することから決まるはずだ。

大人の休日が、ワクワクする日となりますように。

これが3線区間! マニア以外は何が面白いかわかりません...

Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2023年10月号)

挑戦を願う

大学進学フェスタin CHIBA 2023の開催に協力させていただいた。運悪く、台風の大雨で電車が不通になってしまったため、塾生たちや保護者の皆さまの中には、参加できなかった方も少なくなく、大変残念な思いが残った。大学側は、私立大学のみならず国公立大も参加。大変遠い地方からもわざわざ参加いただけた。旧帝大の中には、特任教授が直接生徒や保護者に個別の説明をされていた。また、大学講演のコーナーで、東京医科歯科大学では、医学部医学科長にお越しいただいて講演をしていただけた。広い会場で時間も十分にあり、とても有意義な会となった。

さて、参加大学関係者の皆さまと順番にお話しができ、どこも少子化に危機感を感じ、自分たちの大学の魅力が高校生たちにどう届いているのかを気にされているのがよくわかったが、少々気になる点もあった。今の大学は「勉強や研究ばかりのところではないですから」と勉強に興味を持たず熱心でない生徒たちでもいいから、大学に来てほしいというような言い方をされている入試担当者の方がいらっしゃった。確かにその側面も否定はしないが、勉学の場を自ら放棄するのはいかがか。

先日の東進衛星予備校の研修会でも、高校生たちの多くで、大学受験に向けて勉強に立ち向かおうという意識が下がっているとの情報があった。共通テストが難化したせいか、コロナ禍の影響かはわからないが、昨年あたりから目立つという。

以前から繰り返して述べてきたように、受験勉強を、何かを得るために我慢して突破すべき壁と捉える考え方には強く異を唱えるが、若い貴重な時期に、困難に立ち向かわず、すぐに易き道に逃げる若者ばかりになることは決して良しとはしない。簡単には手に入らないものに向けて挑戦した経験は、例え蹉跌や挫折を味わおうとも意義がある。未来ある若者たちは、困難ばかりを選択する必要はないが、易きに逃げて挑戦せずに終わったことを後悔するばかりの人生になって欲しくない。

※この内容は2023/10塾だよりに掲載したものです。

偉そうに書いてしまっているが、自分の若き日を顧みると汗顔の至りである。

挑戦して届かなかった経験より、躊躇し彷徨い苦悶し挫折した経験の方がはるかに多い。自らの芯に深く真剣に向かい合わず、決断を先延ばしにし、動かない言い訳の理屈を探していた、結局は怠惰な日々。今は、俯瞰して自己を評価できるが、当時の視野は、思っていたよりはるかに狭かったのだろう。若過ぎたのだ。

その経験があるからこその今であり、挑戦の意味もよくわかる。

考えなしの安直な行動は制すべきだが、若いからこその挑戦は大いに奨励すべきだ。

目先の結果論に囚われず、大志を抱こう。

Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2015年06月号)

塾の本道

先日、大阪で、塾業界誌主催のセミナーで講演をする機会があった。お笑いの関西、強いアウェイ感のプレッシャーの中で話をした。恐るべし、大阪(笑)。

コンサルタントの方から依頼されてお話したのだが、いただいたテーマは、塾として本当にやるべきことは何かというもの。生徒募集のテクニックの研究ばかりやっていないで、教育の本道、授業や教務に力を入れましょうということをお話しした。そもそも塾なのだから、至極当たり前の話なのだが、わざわざ指名されて話をしに行くくらい、当たり前のことをやっていない塾が少なくないということだ。

また、せっかくの機会なので、地元の塾の皆様と交流しようと、セミナーの合間などに、名刺交換とご挨拶だけでなく、少々質問などにもお答えした。その中で、退塾率の低さに驚かれての質問を受けた。その話は、講演の中では触れていないのだが、コンサルタントの方から直接聞いたらしい。うちの塾の率が決して低いとは思っていないのだが、大手だけでなく個人塾も含めて、他塾の標準の数分の一で驚かれることが少なくない。しかし、これは単なる結果であり、その前に、生徒や保護者の満足がなければ、結果にはつながらない。やるべきことを、ひとり一人に丁寧にできているかが問われているのだ。他と比較して高い低いと競っても意味はない。まだまだひとり一人にできていないこと、もっとできることはたくさんあるはずだ。他からの評価に甘え傲慢になることなく、改めて、ひとり一人の満足度を上げる努力をしよう、頑張ろうと決意して帰ってきた。

まだまだ、至らぬ点も少なくないと思います。保護者会や電話相談、面談などの際に、お気づきの点など、ぜひご指摘ください。

※この内容は2015/06塾だよりに掲載したものです。

珍しく、不用意に、他社を批判的視点で書いていて反省...。比較すべきは、過去の自分たちと現在、または現在と未来の自分たちであろう。

とはいうものの、自分たちしか見ていなければ、視点も偏り、客観的な自分たちの立ち位置や欠点も見えなくなる危険もある。コロナ禍で何年間か止まってしまったものが少なくないが、そういう意味での他者との交わりの機会が大きく失われていて、まだまだ戻らないのは大きい。

今年に入って、ようやく、他社との訪問の交流や、会合なども動き出してきた。とくにスタッフを連れての見学訪問や、他社からの訪問は、情報交換・意見交換などもあり、私たちの大きな成長の機会となったはずだ。

ただ、機会は戻っても、スタッフたちの経験値は下がっていたり、新しいメンバーも増えたりで、学びや気づきの質のレベルを戻すのには、少々時間と量はかかるだろう。

まだまだ、これから。頑張ろう。

土曜日は、東進衛星予備校のトップ講師の志田晶先生特別公開授業を開催

千葉大レベル程度を想定して入試問題を使いながら、数学の問題を所見で解くために必要なことを学びました!

数学の勉強は、その問題の解き方だけ学べまよいのではありません。

見たことのない問題を、入試で初めてみて、時間内に解き切る力が必要です。

そして、その経験は将来の創造力が必要な場面での活躍に繋がります!

受験を通して、成長しよう!

Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2023年08月号)

どの山に登るのか?!

目標は先に決める。これがものごとを成就させる第二歩目。

その前の一歩目は、目的意義。つまり、それを「何のために」するのか。これを明確にするのが最初に重要。次は、目標を具体的に「決める」ことである。この目標を正しく決める能力、即ち「目標設定力」がそのあとの行動と成果に密接な関係があることは、ここで何度か書いた(目標は高くなければいなけないが、高過ぎてもいけない。

https://www.jasmec.co.jp/cgi-bin/blog-diary-kanopen0/blog-diary-kanopen0.cgi?no=647

さて、今回は、先に決めるのはなぜかという話。それはよく「どの山に登るのか?」と例えられる。観光地の山を軽くハイキングするのか、富士登山か、ヒマラヤ最高峰への挑戦なのかでは当然、準備しなければならない装備が異なってくる。どこに向かうのかゴールを先に決めて、そのために必要な準備をしなければゴールには達しない。毎日歩き続けていると、ある日、気がついたら南極点に到達していた、にはならないのだ。先にゴールを決めてから、どうやったらそこに届くかを考えながら行動し続けなければ、ゴールに達することはない。決めることから始まる。

受験生は(もしまだなら)、自らの強い決断で志望校を先に決めてほしい。なんとかギリギリ届くかもしれないと信じられる上限(根拠は重要ではない)の高いところを、自分の強い意志で決断する。そしてそれに向けての準備に最善を尽くす。ただし、自己選択感がカギ。保護者を含め周りは、決断まで我慢しなければならない。

もちろん、必ずしも挑戦が成就できるとは限らない。が、それでよい。届いた処から、さらに挑戦をやめなければ、きっと同じような高みに到達できると信じる。

(2023年春に卒塾した高校受験生たちの、後に続く後輩たちのために書き記した挑戦へのメッセージの一部を公開しています。ぜひご覧ください。)

天王山を超えろ! (夏)版

https://www.jasmec.co.jp/gokaku/gokakusha/gokakusha-2023-2.htm

桜咲く(春)版

https://www.jasmec.co.jp/gokaku/gokakusha/gokakusha-2023-1.htm

※この内容は2023/08塾だよりに掲載したものです。

「どの山に登るのか」を先に決めよ、というのはよく引用される話だ。

ゴールを先に決めてから、そこに立つまでに必要なものをリストアップして準備する。行動によって成果を上げるためには、現状とゴールのギャップを測り、ゴールから逆算して、必要な行動計画を立てることは必須条件だ。ゴールを客観的に見ずに、現状からできそうなことだけを、そのときの気分で進めているのでは、望むゴールには達しない。非常に当たり前のことのはずだが、現実に直面しているときは、そこまで自分を客観的に見ることは難しい。

受験では、その手がかりになるものが模擬試験であろう。志望校合格に向けて、現状から何をあとどのくらい頑張ればよいのかを分析する大切なツールとなる。視点を時間軸の中で正しく意識して、現在と未来のギャップを測っている数値であることを理解していれば、とても有効なツールのはずだ。

しかし、多くの受験生たちは、志望校判定の結果ばかりにとらわれ過ぎて、一喜一憂してしまいがちだ。模試の結果は、自分のもともと持っている「固有の」能力の評価ではない。能力は固定した決まったものではない。入試で問われている能力は、努力によって変化する。つまり未来の結果は、現在の努力によって可変である。

それを信じて、今、立ち向かうべき課題を乗り越えていってほしい。

Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2023年09月号)

言うは易く行うは難し

今日、盛岡からの帰路車中で考えたこと。

「私学・私塾教育ひとすじに歩まれた」東北の故理事長を偲ぶ「感謝の会」に参列した。進学塾から出発した学校法人の2代目として、高校の一教諭からスタートされ、私立高校・附属中学校、多数の各種専門学校、幼児教育、日本語教育、国際人財教育、予備校、そして最後は大学までの総合専門教育グループを大きく展開された方。多方面から多くの方が集まり、故人の「楽しく」の言葉通りの会だった。

帰路で拝読した冊子には、机上に残された絶筆として「熱意、誠意、思いやり、挑戦」「創意工夫」「謙虚さ」「寛容」の手書きメモが掲載されていた。最後の2つについては、それぞれに対する考えの添え書きも。要介護区分が進んでの、亡くなられる数日前まで執務室に向かわれていたとのこと。詰まる思いを感じる。

これらの言葉は、どれも、よく使われる「良い」言葉であり、誰しもが大切なことだとわかっているものだ。だがそれは、わかっているつもりでも、常にそうあるか、できているか、と問われれば難しい。凡人には、常に言語化して問いを発し続けなければ、実現はできないのではないだろうか。

大人はそれを、子供に対して、つい強く要求してしまいがちになる。言うだけなら簡単なのだ。しかし強く言い続けることでは、子供の考えを変えることは難しい。自ら気づき欲しなければ本質は変わらない。だからこそ、子供たちに要求するのではなく、自らの行いを振り返り、問い続けることから始めなければならないはずだ。

故理事長は、若き日に取り組んだ格闘系武道からくる脅威による教育を悔い続けていたそうだ。苦労し老成されてからの柔和な表情しか知らずだったので、そのエピソードは少々の驚きとともに聞いた。座右の銘は「感謝に勝る能力なし」で、生かされていることへの感謝を忘れることはできないと結ばれていた。ご縁に感謝。

※この内容は2023/09塾だよりに掲載したものです。

公式の「お別れの会」が午前中に行われたあと、縁のあった方々への「感謝の会」として開催された。数度しか接点はなかったのだが、ご案内をいただいき参列した。本文の通り、冒頭に「楽しく」との故人のお言葉の紹介があり、その通りの会となった。

何年か前に開催された塾業界の勉強会で、訪問見学させていただいたことを思い出す。私立高校・附属中学校の見学だけでなく、多種の複数の専門学校を、直に見学した。専門学校の現場を見ることはめったいないので、とくに興味深かった。東北北部3県の人口で、他の地域では、この規模でいろいろな専門学校を維持することは無理だと紹介されていたが、なるほどと思う内容だった。

しかし、一番感銘を受けたのは、ご講演の中で触れていた、出発点の塾として創業した先代の志、そしてご自身が、引き継がれたときの気持ちであった。

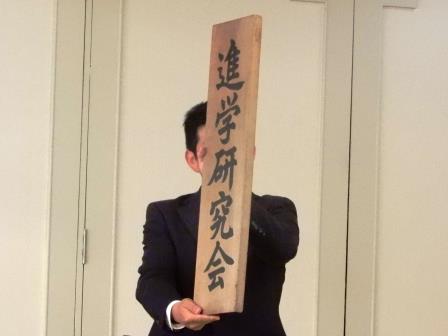

(そのとき見せていただいた創業時の看板)

改めて、感謝とともに、ご冥福をお祈りいたします。