Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2025年2月号)

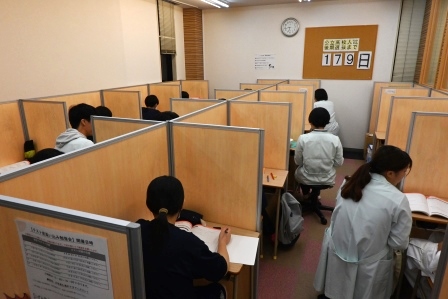

受験は団体戦

年末年始ということで、高校のクラスメイトたち、大学の学科同期生たち、それぞれに会う機会があった。コロナ禍もあったため、久しぶりの再会も少なくない。もちろん、仕事の上での付き合いの同業他社や取引業者との会合なども多いシーズンではあったのだが、学生時代の友人との時間は、それらとは異なる特別なものがある。当時の行状は思い出すだけで汗顔の至り、あまり振り返りたくはないのだが、永いときを経ると、当時それほど付き合いがなかったクラスメイト、同期生でも、すぐに打ち解け、なぜか元気がでる。苦楽をともにしたというには勉学の面ではおこがましいが、同じ環境をともにした不思議な連帯感というようなものだろうか。

今年の受験シーズンもいよいよ終盤を迎える。受験生たちは受験を越えて新しい環境へと進む。できるだけ素晴らしい環境を、と望んでいることだろう。高い志を持つことは大切である。だが、単によいところへ進みさえすれば素晴らしい将来が手に入るというわけではない。そこで自分自身が、どう努力し自分を磨き成長するかが未来を創っていくことになる。向かい合うべきは自分自身の弱い心であろう。

明るく前向きに強い気持ちを維持することは、一人では難しい。よき指導者だけでなく、よき仲間がいることが心の支えになるだろう。できるだけ高いところに到達すれば、同じように高い志を持ち努力する仲間とも出会えるはずだ。そのためにも受験生は全力でラストスパートをかけてほしい。そしてその出会いまでに、素晴らしい仲間から友として認められるような人間に成長することを目指してほしい。

年末に、昔の卒塾生と出会う機会が続いた。今でも懐かしく声をかけてくれるのはとてもうれしい。今の塾生たちにも、ずっと先の未来で、仲間と切磋琢磨したことを思い出し、それで元気がでたと言ってもらえるような環境でありたい。

周りを元気にすることが元気の一番の源である。受験は団体戦。人生も団体戦。

※この内容は2025/2塾だよりに掲載したものです。

「受験は団体戦」。昔はあまり聞いた記憶がないが、いつからかよく聞く言葉となった。上記の本題通りの意味を、わかりやすく伝えるにはよい言葉である。

しかし、耳に届き易い言葉だからか、独り歩きしている印象もある。受験は、結局は個人の努力、それを団体戦と呼ぶのは、管理教育に利用しているのではないか、という意見だ。確かに、上からの管理で勉強を「やらせよう」という塾・予備校や学校は少なくない。それらの点数や合格を勝ち取ればよい、結果がでればよいという「受験」に対する根底の考え方が影響しているのかもしれない。

また「団体戦」から受ける印象の影響も大きいのだろう。一部の、いわゆる「根性型」部活の陰湿な上下関係や、指導者の行き過ぎた勝利至上主義などから、団体のために自己の犠牲を強いるが団体競技だという負のイメージだ。

ここで伝えたい「受験は団体戦」は、真の「仲間と切磋琢磨」への願いだ。

もっとも自身の体験では、当時はそんな気持ちは微塵もなかったはずだ。大半が陰鬱な時間の連続と感じていた中、長い時間ののち、一部だけ美化、昇華された記憶の断片が、今見えているというところだろうか。

しかし、それもあったからこその今である。そして、あまり接点がなくとも、会えば元気がでる仲間たちだ。若き日にそれを知っていれば、とは思うことはあるが、そのおかげで気づけたこともある。それも悪くない。良し悪しを評価しているのは自分の心。会えば元気がでる仲間がいる幸せ。「人生も団体戦」。

夏期講習後半戦リスタート。入試時期までおよそ半年。例によって今回も季節外れのテーマとなった。

残る半年、ずっと先に懐かしく振り返れるような、真の意味で「受験は団体戦」が経験できるように、全スタッフで頑張ります。

頑張れ受験生!