Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2025年6月号)

書を読み、町に出よう

GWに、ちょっと私用にかこつけて大阪に行ってきた。といっても、話題の万博や、インバウンドなどで人が賑わいそうな、いかにも大阪を感じさせるエリアはなるべく近寄らないで過ごした。先月の巻頭言で「集中のあと一度開放することが閃くための脳の状態の条件」「(GWに)子供たちの脳も、集中の負荷と一時的な開放、さまざまな経験をしてほしい」と書いたので、有言実行、率先垂範ということで、日頃のルーティーンをできるだけはずし、敢えて今まで行ったことのないところ中心にということで、博物館の常設展なども見て歩いた。その中で感じたことを少々。

それなりに規模の大きな複数の展示施設で見ごたえもあり、見せ方の工夫などで楽しむことはできた。昔、本で(今どきは画面で)見たことがあるような、いわば教科書を詰め込んだだけの知識ではなく、実物を直接見ることには一定の価値がある。とくに、特別好きなもの、興味のあるものでは本物の実感は強い。ただ、思い入れのあるもの以外は、その一点しか存在しない国宝級のものならば別だが、本物とは言え多数あり普及しているものや、展示のためのレプリカは、どうしても知識の再確認のように感じてしまう。もちろん、それと知っているからではあるのだが。それに対して、単純比較できない極論ではあるが、初めて行った未知の街の中で、そこに行かなければ見ることがない偶然の出会いからの影響の方が強く感じた。

しかしながら、さらに深掘りして考えてみると、その前にまず前提となる知識が十分にあり、どういうことなのかを考えるための準備ができているから、見たものから気づき、感じることができるのだ。知識がなければ、そもそも気づきもない。

「書を捨てよ、町に出よう」と言った劇作家に影響を受けた世代ではないが、この「反語的」論理を思い起こす。捨てる前にまず読まなければ街に出ても学べない。

今回最もなるほどと思ったのは高所から改めて眺めた生駒山地の山容であった。

※この内容は2025/6塾だよりに掲載したものです。

たまには、気分を変えて、ふらっと思いつくまま行動してみることは悪くない。ちょとした意外な発見が心に響く。知らない土地での、五感を使った刺激が心地よい。

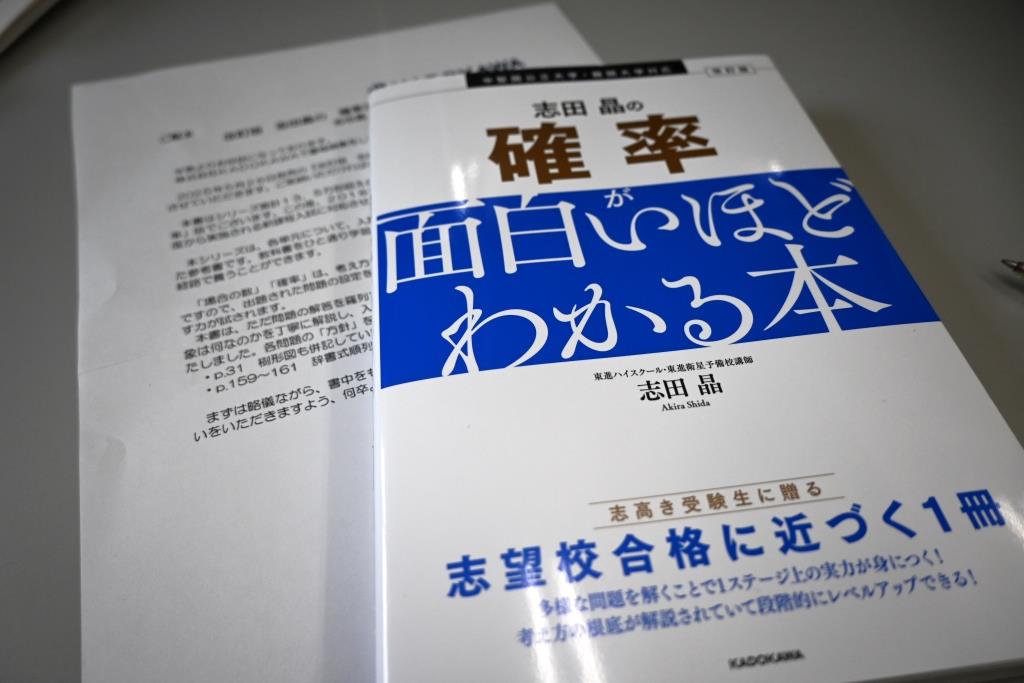

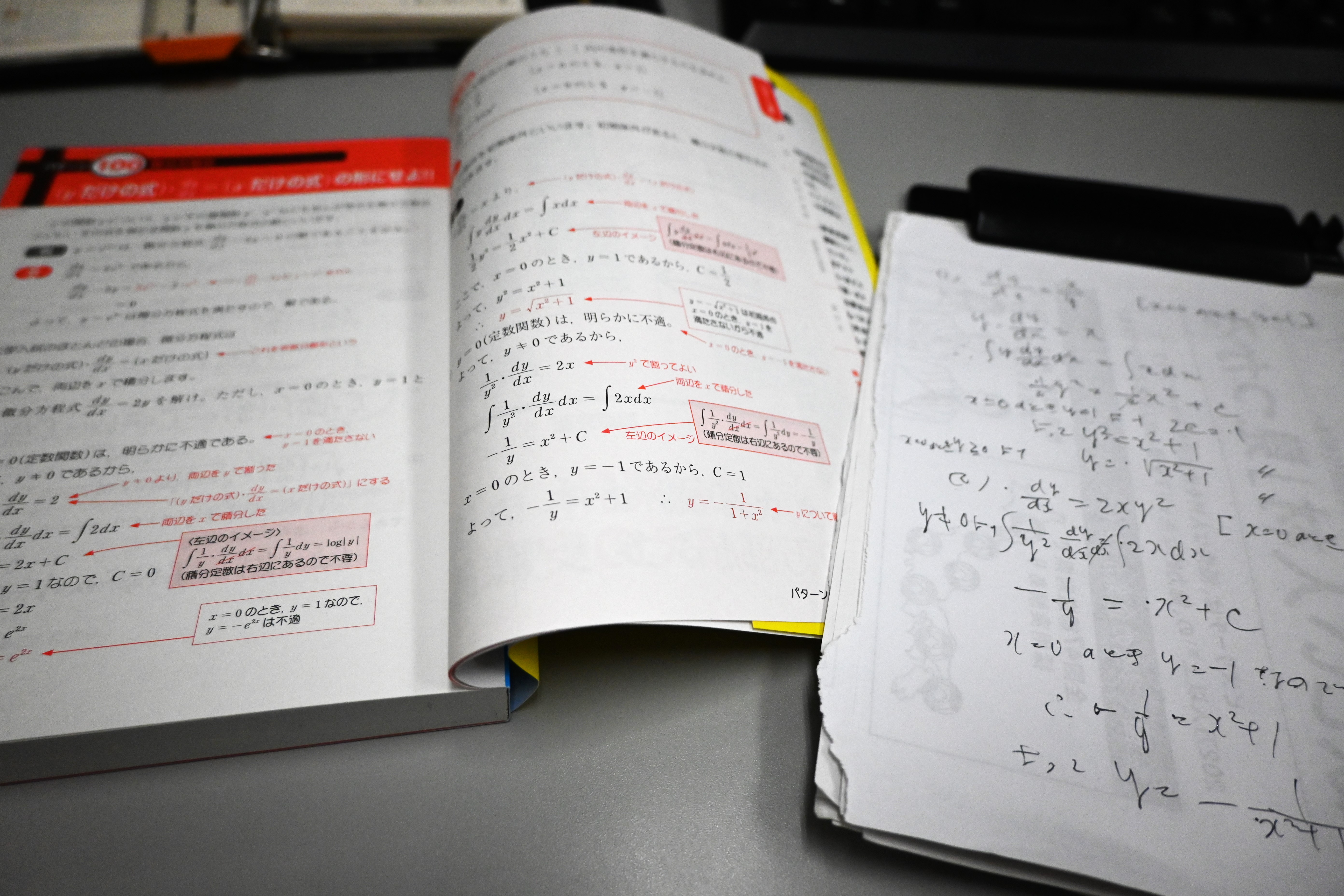

旅先には、本を多めに持って行って、夜は読書にふける。以前は、学びの本を中心に楽しみの読書も加えてと、結構な冊数を詰め込んでいたが、流石に最近は根気も続かず少し減った。

その分、明日はどこに行こう、どうやって行こうと調べながら楽しく想像して眠りにつく。計画を綿密に組み過ぎるのも面白くない。行ってみなければわからない要素は多めが良い。

夏休みが近い。

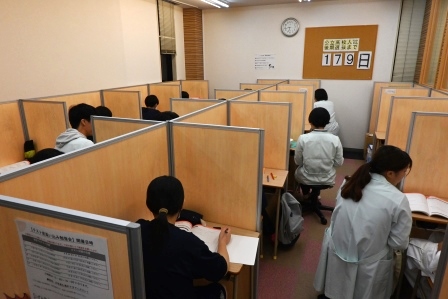

来年受験する受験生にとっては、これ以上は経験できないというほど勉強に集中する毎日も大切だ。それ以外の生徒は、積極的に街にでよう。

二度とない時間、大切にしていこう。