国立大学の後期入試を残して、ほとんどの入試が終了。

ホッとする間もなく、新年度スタート。

今年度もスタッフ一同、頑張ります!

2日目の様子

県教委で問題が公表されるとチバテレの担当の方が大急ぎで輸送。

控室で、分析して、解説する問題を決めて準備します。

模造紙原稿はチバテレの担当の人たちが手書きで準備。

そしてカメリハ。

18:30~生放送なので、結構タイトなタイミング。

私の総括の出番までに時間が結構押していてピンチでしたが、なんとか時間ちょうどで無事終了!

受験生たちは、入試、楽しめたかな!

頑張ったね、受験生!

見逃し配信はこちらのyoutubeチバテレチャンネルからみることができます。ぜひどうぞ!

誉田進学塾presents 千葉県公立高校入試 解答・解説 2022【国語・数学・英語】

https://www.youtube.com/watch?v=lC8OzjKqbF4

誉田進学塾presents 千葉県公立高校入試 解答・解説 2022【理科・社会】

https://www.youtube.com/watch?v=xiPzkjMDmeM

Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2011年05月号)

歩きながら考える

毎年恒例の「難関中学高校受験研究会Special Program」、今年もたくさんの保護者の皆様にご参加いただきました。ありがとうございました。

第二部の特別講演、木下先生のお話はいかがでしたか。これをきっかけに、親が子供に託している本当の気持ちをもう一度振り返ってみていただきたい。子供の未来の幸せとは何か、どんな状態なのか。

何かを考えるときは最初にゴールから考えることだ。いつまでにどうありたいのか、そして何のためになのか。目標ではなく目的が大切。それは視点を変えてみれば、未来に向かってものを考えることに他ならない。ゴールへ進むにはどうしたらいいか逆算して考える。そんなときは、立ち止まってではなく歩きながら考える方がいい考えが浮かぶ。ぜひ試していただきたい。

5・6月に小中学部保護者対象「難関高校受験研究会Advanced Program」を教室学年別に開催する。具体的な学習法に加え、「子育てのヒント」もお話しする。高校部の受験生の保護者対象「難関大学受験研究会」を開催する。ぜひ、皆様、ご参加ください!

※この内容は2011/05塾だよりに掲載したものです。

「歩きながら考える」と題しているが、その点にはあまり触れていなかった。

脳科学では、脳は「めんどくさがり屋」だとされている。脳にとって負荷のかかること、つまり行動を起こす、難しいことを考える、できないことを勉強するなどは、やり始める前にやりたくないという状態になる。ある行動を起こす前に、その行動の負荷を想像することで、「いやだな」という気持ちを引き起こす。

気持ちは、脳の状態なので、直接意志の力ではコントロールしにくい。「やる気」をだそうと思うだけでは、やる気を生みだしにくく、行動につながらない。座ったり寝ころんだりしている状態で、じっとして考えていると、そのままいる方が脳にとっては楽なので、動かない行動を脳は選択してしまう。

こういうときは、まず動こう。立ち上がる、一歩歩くという単純な行動によってでも脳の状態は変わる。いったん歩きだすと、そのまま歩き続ける方が脳にとっての負荷が小さくなる。そういう脳の状態のときに、考える方がよい考えを生む確率は高い。また「よし勉強するぞ」という行動する決意を生み出す障壁も低くなる。やる気を出すと考える前に、まずすぐに動くことが、やる気を生み出すコツだろう。

★木下晴弘先生の講演に触れています。

保護者としての視点で、感動する著書を多数書かれているのでいくつか紹介しておきます。ぜひご一読を。

Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2022年01月号)

高い成果を得るために

「曼荼羅チャート」をご存じだろうか。流行語となった「リアル二刀流/ショータイム」の大谷選手とともにマスコミなどで多数紹介された。真ん中に「ドラ1・8球団」、それの達成に必要な要素を書いた3×3の8マス、さらにその8つに必要なものを書き上げた正方形2重構造で、「運」と「あいさつ」「ゴミ拾い」などが、と言えば「ああ、あれか」とわかった方も少なくないであろう。

あのチャートの考え方のルーツはいくつかあるようだが、一番わかりやすいのは元「日本一」の中学体育教師、ビジネス教育の分野で活躍されている原田隆史氏が目標達成ツール「OW64」という名前で紹介しているものだ。10年ほど前、私達の塾で保護者向け教育講演をしていただいたときにもご紹介頂いた。また例によって楽屋でも「原田メソッド」のお話をお聞き出来、気づきをたくさん頂けたが、有名になり、また著書も多数あるので、チャート自体の話はそれに譲る。

今回はなぜこのチャートが目標達成に繋がるかの原理的な部分について考えてみたい。まず当然として、必要なものを箇条書きで揃えること、そして日々のルーティンワークとして、その要件をそれぞれ高めていくことが達成につながるのは言うまでもない。またすべてに期限を決めて達成していくことも不可欠だ。

だが、一番着目したいのは、全体をまず俯瞰し、ゴールから逆算して必要な構成要素へと分解する手順である。これまで、たくさんの生徒や社員を教育してきた単なる経験論だが、日本人の大多数はこれが苦手なのではないだろうか。意識しなければ小さな足元の事柄を集め積み上げることで全体を構築しようとしてしまう。全体から逆算して構成要素へと考えることが少ない。なるほどの側面だ。

何か一つだけやればよいと思う方が楽だが、全ての条件を整えたときでなければ高い成果は得られない。勉強も仕事も同じである。そう信じ今年も進みます。

※この内容は2022/01塾だよりに掲載したものです。

シーズンなので毎日のように出題されたての入試問題を解きまくっていている。もちろん、正解速報のための援軍。各担当が複数で正解を素早く用意して、受験生の次の受験へフォローするためだ。時間勝負なのでその「助っ人」役。

大昔は全科目解いていたが、今では数学だけ。その替わり、中学入試、高校入試だけでなく大学入試まで。その中で、ちょっと触れたいのは、中学では、かなり難しい閃きを要求する問題があり、その数学的な本質部分は、大学入試と同じレベルであることも少なくない。例えば、今年の共通テストの数学IAで出題されていた、いわゆる完全順列(攪乱順列)、もしくはモンモール数と呼ばれる問題。この問題自体は中学受験でもほぼ同レベルで出題されていたりする。

では大学入試と何が違うのかというと、中学入試では閃いて答えにたどり着けば終わりであるが、大学入試つまり数学では、証明が必要なこと。正確に表現するなら、その答えの「十分性」の確認、つまりその答え以外の答えが成立しないことの確認であろう。

何が伝えたいのかというと、この「全体をまず俯瞰し、ゴールから逆算して必要な構成要素へと分解する手順」の件で述べたのは、「十分性」の吟味ということに一般化できるかもしれないということだ。それが「再現性」を生み出す。

そういう意味では、高校「数学」を正しく本質を理解し、つかみ取れるまで勉強することは、社会に出てからも非常に役に立つ。

「数学」は重要であることを伝えていきたい。

前回から日が空いてしまいました...

入試時期は、問題を即日解きまくる。

一番の話題は、今回の共通テストの難化だろう。とくに数学IA。2Bもだが、いろいろな見方があるはずだ。

さすがに疑問符??がたくさんつくところであろう。何の力が見たいのか、何を学力として求めているのか。

ただ、さすがに大学入試センターの出題者。さまざまな制約の中で、出題に対して向かい合っているのがよくわかる。

単なる批判をするだけなら、その立場は簡単だ。与えらた制約条件の中で、どう変えるべきものを変えて素晴らしいものにしていくか。

出題側もまだこれからならば、それに向けて受験生を教え導く側もこれからである。

研究開発の勝負である!

Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2011年04月号)

今、私たちにできること

震災で多くの方々の尊い命が失われたことに、深い哀悼の意をささげます。また被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

この未曾有の自然の猛威に対して、無力であることを感じるかもしれない。確かに、自分一人ができることはとても小さなこと。しかし、それでも自分の力でできることだけに集中することが本当は一番大切だ。

子供たちにできることは、今はただ勉強することしかない。でもそれは、次の時代を切り拓く未来の大人たちにとって、その未来のときに力を発揮するためには、必要なことなのだ。今は他に何もできない。しかし次の主役となるときは、必ず順番に巡ってくるのだ。

そして、その手本となるべき大人たちも、今、自分たちができることに全力を尽くすことが一番大切。その真剣な後ろ姿を見て、次を継ぐ者が育つ。

どうか保護者の皆様も、自分のできることに精一杯集中し、充実した日々を送っていただきたい。子供たちの行動にあれこれ言うよりも、まずは自らの姿でお手本を示すこと。その姿を見て、子供はいつか超えていく。

入試についてのまとめの詳細はSpecial Programでご報告します。

毎年好評の「難関中学/高校受験研究会Special Program」の特別講演。今回の木下先生は、4年前の講演で、保護者の皆様に大きな感動をいただきました。ぜひご両親でご参加ください。

※この内容は2011/04塾だよりに掲載したものです。

3.11東日本大震災直後の号。

今のコロナ禍感染拡大の状況も同じような気分。

直接的な猛威では当時の衝撃の方が強いかもしれないが、この長期戦、そして目の前の子供たちへの環境を考えると、今の方が遥かに厳しい。

だが、考え方は変わらない。

やるべきことに集中して精一杯やり遂げるしかない。

入試後半戦。

スタッフ一同、頑張ります。

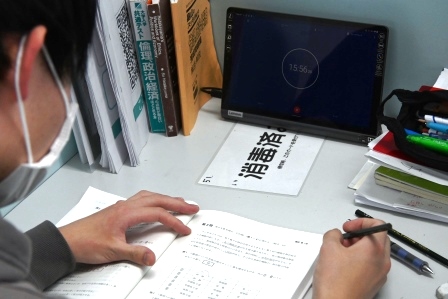

大学入試共通テストまであと1週間

(6日xx時間という意味の6日の掲示)

東進というと、映像授業 = 単なる授業の映像を見るだけと勘違いされているところがある。

もちろん通常の授業は説明を見て聴く部分もあるが、そこは超一流の講師陣を要する東進。わかりやすく、集中力が途切れないような授業で、これまで10数年やってきたが、先生の説明がわかりにくいというクレームはでたことがない(先生の好き嫌いという声は多少はあったが...)。

もちろん受動的な姿勢では学力は伸びない。そこで東進では、毎時間の授業のあとの確認テストという仕組みや、高速マスターという基礎演習に力を入れてきた。とくに確認テストは、授業担当の先生が知恵を絞って出題しているので、単に授業の内容を暗記すればよい形ではなく、正しく理解して考えなければ正解できない、なるほどというよい出題が少なくない。

そして近年、志望校別入試対策として、過去問演習だけでなく、Ai分析を活用した頻出類題の演習が急激に充実してきた。

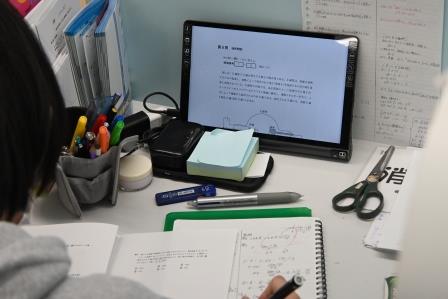

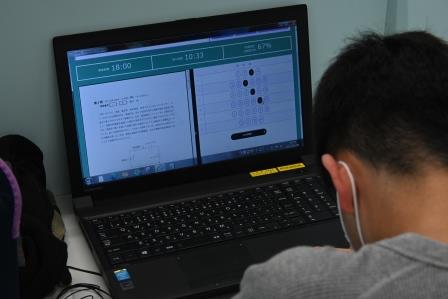

というわけで、受験生たちは、共通テスト直前なので、いろいろ演習に取り組んでいました。

頑張れ受験生!