Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2021年06月号)

入試があるから?

四国の塾・予備校はどこも大変なのだそうだ。と言ってもコロナの影響ではない。

うちの塾は同業(異業種もだが)他社に広く門戸を開いて交流しているせいか、もともと各地の塾との付き合いが広い。コロナ禍で、あちこちと情報交換をしていて聞いた地方地域の教育事情、とくにその代表として四国の話を例に挙げたい。

四国では、少子化の進行速度が上がっているそうだ。出生率減に加え人口減のダブル効果。対する公立高校再編が的確にできなかったせいか、入試倍率が低く競争が成り立たない。ある地域ではトップ校でも不合格は一桁、別の県のあるトップ校では定員160人に対して受験者150名。そのため受験勉強しなくてもなんとかなるという雰囲気が広まり通塾率も低下しているらしい。大学受験も同じ感覚で捉えて塾予備校に通う時期も遅く当然全国レベルでは通用しない。受験期に初めて現実に気づくが既に手遅れ、地元国公立大に受かる少数の生徒はよいが、たいていは地元の地方私大進学となるのだそうだ。あおりで四国の塾はどこも業績不振らしい。

千葉県は早い段階で公立高校を再編したが、その後の変革が遅れ、今春、郡部の大半や都市部上位校以外の公立高校の多数が定員割れとなった。他人事ではない。

だが、「入試があるから」「競争があるから」勉強する、でよいのだろうか。

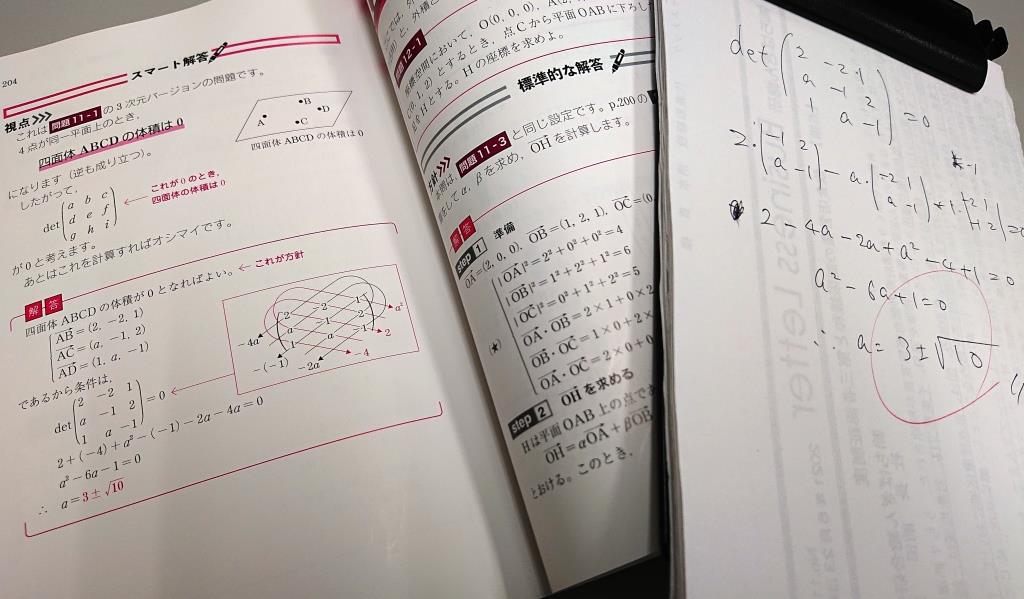

また、他塾経営者と話していると「受験のために我慢して勉強を乗り越える」とよく聞かされるが、その言い方には大きな違和感がある。もちろん達成のために努力することも価値があり、否定するわけではない。しかしそもそも「学ぶこと」は根源的に「楽しい」ことではないのか。未知のことが氷解する瞬間、できなかったことが、できるようになる達成の瞬間自体に、大きな喜びとやりがいがあるはずだ。

学ぶことは無意味な難行苦行ではないはずだ。学ぶことに楽しく向かう子供たちを育てたいと願う。そう感じる生徒ほど人生の最後まで学び続けるに違いない。

※この内容は2021/06塾だよりに掲載したものです。

少々舌足らずで、毎回だが、言いたいことがきちんと伝わるように書けていない。反省。

この巻頭言はスペースの関係で字数に制限があり、ギリギリに内容を煮詰めて書いている。このブログでのバックナンバー再掲載の通り、近年は少しだけ字数も増えたが、もちろんまだ足りない。

さて、一番お伝えしたかったこと、それは「受験のために」に「勉強」があるわけではないということ。受験のニーズがなくなったら、塾の経営は大変だということではありません(苦笑)。

私たちの塾は、未知のものがわかる瞬間の感動とともに、知的好奇心豊かな子供を育て、どこまでも学ぶことを辞めない、知的に挑戦し続ける大人になってほしいと、日々挑戦しているつもりだ。学ぶことが好きになり、やり遂げる喜びを知って勉強すれば、成績や受験という短期的な結果は当然ついてくるはずである。どこまでも知的な根源的原動力で学び続け、解決するまで努力し諦めない人を育てることこそ長期的成果。

少子化で、難関校以外は厳しい受験の競争が薄れてきたため、近年では「もう勉強は懲り懲りだ」と、いわゆる入学試験を受けずに楽をして大学生になるルートを選ぶ高校生も少なくない。

一番重要なことは、本人の成長。受験を通して、自らの力で未来を切り拓くことができるよう成長することを目指し続けたい。

保護者の皆さまがお子様に「受験がなくなったら、勉強しなくてよいの?」と、問いかけたとき、「勉強するのは楽しいから」と即答するような子に育ててほしいと願う。

頑張ります。