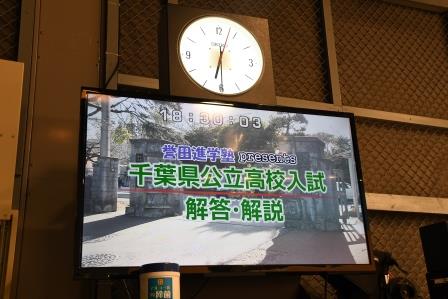

Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2008年06月号)

高校までに成長してほしいこと...

高校部がスタートして2か月近くが経過した。通塾している高校生たちも新しい勉強のスタイルに慣れてきて、勉強のペースも上がってきている。この高校部は、自分の力で勉強して解決することをできるだけ活かせる環境を整えることを重視している。定期勉強期間でもあるせいか、毎日のように通塾し、自習ブースを積極的に長時間予約して頑張っている生徒が多い。受講の成果がでるのは、まだしばらくかかるかもしれないが、自ら解決しようとする姿勢は見事である。中学部やシリウス出身の卒塾生がほとんどのため、自分から意欲的に取り組んで解決する習慣が身についているのだろう。わかるまで、できるまでやり遂げるとはどういうことかを経験を通して知っていること、そして自分自身の力で解決するんだという強い意志を持っていることがその力の源になっているのだ。単なる勉強の中身が決め手ではない。ぜひこういう高校生に、小中学部の塾生たちも成長してほしいものだ。

「難関高校受験研究会Advanced Program」が始まりました。保護者の皆様へお話したいこと満載の内容です。これからの方は、ぜひご参加ください。

※この内容は2008/06塾だよりに掲載したものです。

最近は「非認知能力」が大切だという話が、教育を取り巻く話題の中で、あちこちで目立つようになった。ここで書いているような、自ら取り組む力、やり遂げる力などはその非認知能力の代表であろう。

ただ得点を伸ばすことが目的ではないはずだ。しかし「非認知能力」という計測しにくい、体裁の良い言葉だけを並べ、効果のはっきりしないお題目だけの指導を、正しい教育だと主張するようなことも言語道断である。

学力を伸ばすことで、非認知能力も伸ばすことは可能である。目に見えない力を伸ばすことと、成績を上げ合格に導くことの両立が、進学塾の本来の使命であるはずだ。

困難かもしれないが、挑戦していきたい。