(4つ下の「根岸英一博士の訃報に接して」からお読みください)

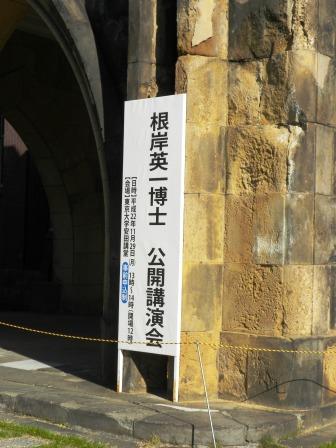

根岸博士のノーベル賞受賞記念公開講演を聞きました。

根岸博士のノーベル賞受賞記念講演を聞いた。

東大教授F君に先日会ったときに紹介されたので、参加した。

根岸先生のお話、中盤からは化学構造式などを交えての専門的な話で、有機化学がわからないと...??

だったが、理系出身なのでなんとか、だいたいどんなことを考えて研究されていたかは、掴めたつもり。

物理系出身ではあるが、昔、少しは有機化学を勉強していてよかった。もっとちゃんと勉強しておけばもっとよくわかったかもしれないが。

ご講演の中で印象深かった点を挙げよう。

最初のところで、ノーベル賞を受賞するとはとお話された。

10の7乗分の1くらいの可能性だと考えると宝くじより大変に見えるが、1/10のセレクションプロセスを7回通り抜けると考えると十分に可能性がある。すでに、3回くらいはパスしてところからスタートしている状態なら、あと4回。これなら十分チャンスがある。

なるほど、である。

続いて、研究で何を考えていたかを専門的なお話された。

そしてまとめで、人の研究や論文は、まず参考にする、だがそのままでは真似で二流以上にはなれない。

そこから先だ、と力強く話された。

最後に「これからをめざす若い人から質問を」に対して

Q:「もし人生をやり直すとしたら?」

A:「やっていくうちにうまくいく、こんな楽しいことはない、人の真似は楽しくない、発見で身体が震えた体験をする若い研究者もたくさんみた、そういうことをしながらお金も、そういうものはあまりない、スポーツ選手などもっともらえる人もいるかもしれないが、私はこの程度でも十分。好きな化学をもう一度やる」

そして、

「有機化学によって、エネルギー問題、環境問題、食糧問題を解決したい、遷移金属にはその可能性がまだまだある、今の自分では全部できないかもしれない。だからもう一度化学をやる」

「化学者のやるべきことはまだたくさんある」

と締めくくられました。

感動的で、こちらもちょっと涙ぐんでしまいました。

たくさんの勇気をいただきました。

研究内容の専門的な部分をお話されたときは、終始楽しくてしかたがないという様子で話されていたのがとても印象的でした。

素敵なときを過ごせた余韻を、キャンパスの綺麗に色づいた銀杏が見送ってくれました。

時間がなくて会えなかったF君にも感謝!

[2010/12/01当ブログに掲載の記事]