Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2011年08月号)

凡事徹底

まるで節電のためのように気温の低い日が続いた。誉田進学塾グループでは勉強の環境はできるだけ落とすことなく、他の部分で節電に努力している。

自分の力でコントロールできることだけ集中して、そのかわり徹底してやり続けること、これが一番大切なこと。勉強も同じだ。受験生の演習テストの目的はそこにある。限界まで毎日努力し続けることで突破口が開くのだ。

帝国ホテルの名物シェフだったムッシュこと故村上信夫さんが帝国ホテルに入社したての若き日。来る日も来る日も鍋洗いばかりさせられたという。せめて鍋の底に残ったソースの味を盗んでやろうと思っても、先輩たちが味を盗まれないようにゴミや石鹸水を投げ込んで洗い場に回してくる。同僚たちが、修行なんかできないじゃないかと愚痴をいう横で、ムッシュは休憩時間もひたすら必死に鍋を磨き続けたそうだ。何カ月後、ホテル中の物凄い数ある鍋がピカピカになっていき、誰が見てもはっきり分かるほどになった。するとムッシュの目の前にソースが残った鍋が...。チャンスを自ら拓いた。

凡事徹底。さあ、自らの努力で、自らの力を必死に磨こう!

※この内容は2011/08塾だよりに掲載したものです。

この号に「中国からお客様がいらっしゃいました!」というタイトルの記事が掲載されている。以下の内容。

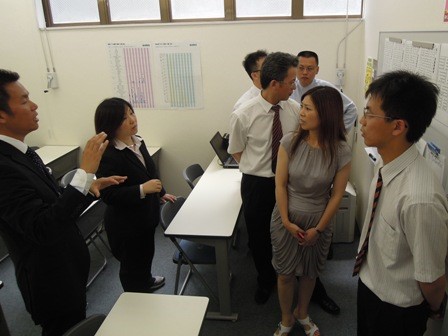

スキルアップのためには、授業研修など塾内での研修だけでなく、外へ出ることも大切です。誉田進学塾のスタッフも外部の研修へ参加したり、全国の塾を見学しに行ったりしていますが、今回はお客様をお迎えする側になりました。

今回いらっしゃったのは中国から、子どもへの民間教育として、英語スクールを中心にさまざまな教育事業を展開している教育視察団の皆様です。

鎌取教室にて誉田進学塾のプロフィールなどをお話しした後、県立千葉中受検対策特別講座TOPを見学。その後は、高校部土気駅北口校へ移動し、昼食を交えて意見交換。生徒の様子や、塾設立についてなどたくさんの質問を受けました。

本当に熱心な方たちばかり。私たちも大いに刺激を受ける貴重な時間となりました。

そのときのディスカッションの中で「日本は平均的レベルを上げる教育に優れているのでそれを見習いたい。それに対し中国はトップレベルを上げる教育はス優れている」という話がでて、大いに刺激を受けたことを覚えている。

今、ご存じの通り、中国の学習塾は、当局からの厳しい規制で、危機的な環境にあるようだ。

日本では、そのようなことにならないと甘えてはいけない。真の意味で世の中から求めらる存在になるよう努力し続けなければならない。

肝に銘じ、凡事徹底で臨みたい。