こんにちは。

八千代緑が丘校の轟です。

今回は、共通テストの数学ⅠAの講評

について書かせて頂きたいと思います。

第2問〔2〕「データの分析」は、新課程で扱われるようになった

外れ値に関する問題や、仮説検定の考え方に関する問題が出題されました。

第4問「場合の数と確率」は、ゲームの参加料の設定を題材に、

期待値を活用して設定の妥当性を考える問題が出題されました。

誘導が丁寧な問題が多く、難易は昨年並でした。

【全体概況】

□大問数・解答数

試作問題(令和4年度大学入試センター公表)と同じく

大問数は4で、全問必答。第1問および第2問はそれぞれ

2中問構成でした。

□出題形式

選択肢から選ぶ問題の解答数は、昨年が13~20個であったのに対し、

今年は20個でした。

第1問〔2〕と第2問〔1〕は対話形式の問題であり、

さらに第2問〔1〕は日常の事象を題材とした問題でした。

また、第2問〔1〕、〔2〕と第4問で、前設問が正解の場合のみ

点が与えられる問題が出題されました。

□問題量

ページ数は27ページ(下書き用紙を除く)で、

昨年より2ページ増加しました。

□難易度

昨年並みだと思います。

【大問別分析】

第1問「数と式」、「図形と計量」(30点・やや易)

〔1〕は、文字定数a、bを含むxの2次方程式の問題でした。

aまたはbの値を与えて2次方程式の解を求めています。

最後にaの値と方程式の解についての必要条件、十分条件を問うています。

〔2〕は、三角比の定義・正弦定理を用いて外接円の半径や線分の長さを

求める問題でした。図形的な考察をすることで、計算量を少なくすることが

できます。

第2問「2次関数」、「データの分析」(30点・標準)

〔1〕は、噴水の形状を題材にした問題でした。

(1)は、2次関数を決定する問題でした。

(2)は、(1)を利用して、放物線とx軸の交点の位置を考察する問題でした。

〔2〕は、47都道府県における外国人宿泊者数と日本人宿泊者数のデータを扱った問題

でした。

(1)(ⅰ)は散布図の読み取りの問題で、傾き10の直線の意味を考えることが重要でした。

(ⅱ)は数値データから外れ値を考える問題でした。

四分位範囲の基本的な理解が問わました。

(2)は2つのデータの分散と共分散、それらの和の分散について考察する問題でした。

分散や共分散の理解が問われました。

(3)は宿泊に関するキャンペーンAとBについて、Aの方が良いと思っている人が

多いかどうかを、硬貨を投げた実験結果から判断する問題で、

仮説検定の考え方が問われました。

試作問題と同様に、新課程で扱われるようになった外れ値と仮説検定について出題されました。

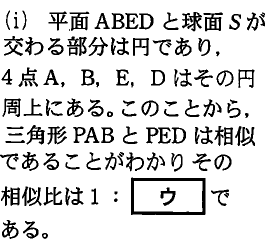

第3問「図形の性質」(20点・やや難)

空間内の五面体と6頂点を通る球面に関する問題でした。

(1)は、3直線が1点で交わることを証明する問題でした。

問題文の誘導に従って思考する力が問われました。

(2)は、側面の四角形と球面の交わり部分を考える問題でした。

(ⅰ)では、相似を用いて連立方程式を立てるという誘導、

(ⅱ)では、方べきの定理を用いるという誘導があり、

それぞれの誘導に従って解き進めれば解を求められる問題でした。

(ⅲ)は、(ⅰ)、(ⅱ)の結果をもとに、角度の大きさに

着目して空間内の直線や平面が垂直であるかどうかを考える問題でした。

空間内の直線や平面の位置関係が題材となっている点は目新しかったです。

第4問「場合の数と確率」(20点・やや難)

くじを最大3回引くゲームについて、主催者が負担する金額Xの期待値と

そのゲームの参加料Yの期待値を比較して、くじ引き料の設定の妥当性を

考察する問題でした。

(1)は、与えられた確率の意味を正しく把握できたかどうかで差がついたと

考えられます。

(2)と(3)は、期待値を求めるための表があるため、解法や計算で悩む場面は

少なかったと思います。

表を利用して解き進めれば解ける問題でした。

求めた期待値を用いて、問題で与えられた判断基準に従って考察する点が目新しかったです。

【過去4ヵ年の平均点(大学入試センター公表値)】

2024年:51.38

2023年:55.65

2022年:37.96

2021年:57.68

(八千代緑が丘校 轟)

=======================

2/1河合正人先生特別公開授業!詳細・お申し込みはこちら!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/kokaijugyo/

新年度特別招待講習受付中!詳細・お申し込みはこちら!

<新高3、高2、高1、高0>

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/shotaikoshu/

一日体験の詳細・お申し込みはこちら!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/

<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>

http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm

<八千代緑が丘校の校舎紹介動画はこちら👇>

https://youtu.be/KOoM-l4YrOE

★Instagramやってます★

フォローお願いします👇

https://www.instagram.com/honshin_premium/

=======================