★千葉中央駅校開校!Instagramはじめました★

フォローお願いします👇

https://www.instagram.com/premium_chibachuou

大学受験のあれこれを投稿していきます☆

=======================

こんにちは。

八千代緑が丘校の轟です。

生徒から化学についての融点についての質問から

始まったこのシリーズですが今日で最終話。

=============================

第1話:融点の周期性

http://www.jasmec.co.jp/cgi-bin/diaryopen/diaryopen02/diary.cgi?no=2937

第2話:原子間の結合をもたらしているものは何?

http://www.jasmec.co.jp/cgi-bin/diaryopen/diaryopen02/diary.cgi?no=2939

第3話:結合の始まりは共有結合から

http://www.jasmec.co.jp/cgi-bin/diaryopen/diaryopen02/diary.cgi?no=2940

第4話:共有結合 ⇒ 金属結合

http://www.jasmec.co.jp/cgi-bin/diaryopen/diaryopen02/diary.cgi?no=2942

第5話:なぜアルカリ金属は大きくなると結合力が弱くなるの?

http://www.jasmec.co.jp/cgi-bin/diaryopen/diaryopen02/diary.cgi?no=2943

=============================

第1話で融点の周期性の特徴として

⑤17族元素(ハロゲン)、18族元素(希ガス)の単体の融点は

原子番号が大きくなるに従って高くなる。

これは、原子番号が大きくなるに従って分子が大きくなり、

分子間力が強くなるからである。

と書きました。

分子が大きくなると、分子間力が強くなるのは

「なぜだろう?」と疑問に思ったりしませんか?

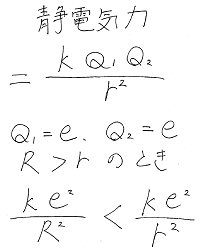

もし仮に分子間力を生じる要因が万有引力であれば

分子が大きくなり、質量が増えると共に

引力が強くなることは自明ですが、

分子同士をつなぐ主な引力も万有引力ではなく

静電気力です。

そこで今回は、まずは分子同士が引き合うメカニズム

についてお話しする中で、分子の大きさと

分子間力の関係性について書きたいと思います。

===========================

<八千代緑が丘 校舎紹介ページ>

http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm

八千代緑が丘校ではいつでも無料で個別学習相談

を行っています。

勉強で困っていることのある方はいつでもおっしゃって下さい。

個別学習相談のお申込みはこちらから👇

https://www.jasmec.co.jp/toshin/reserve/premium_reserve.htm

===========================

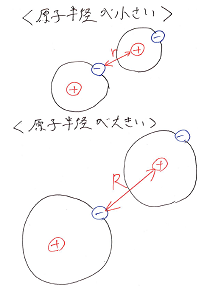

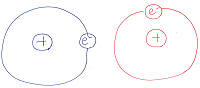

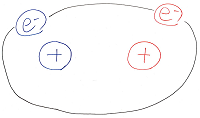

分子は全体として電荷を持っていませんから

陽イオン―陰イオン間で働くような

強い静電気力が分子間で働くことはありません。

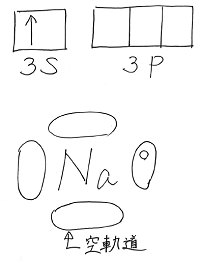

しかし、分子はミクロに見れば原子核と

動き回る電子の集合体ですから、

分子の各所に瞬間的に、または時間平均的に

δ+とδ-が生じ、その結果、分子間にも

力が作用することになります。

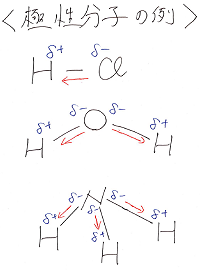

ちなみに、分子の中にδ+とδ-が生じる要因は

二原子間で軌道が合体し、電子2個共有されても

電気陰性度の大きい元素の方に電子が偏り、

δ+の部分とδ-の部分が生じるためです。

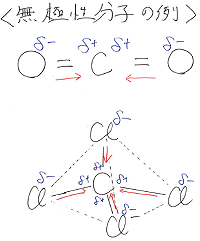

分子の形に対称性があり、δ+とδ-の中心が一致し、

この種の引力が打ち消し合う分子があります。

それを無極性分子といいます。

一方、分子の形に対称性がなく、引力が打ち消し合わない

分子を極性分子といいます。

無極性分子、極性分子に関わらず、

ある瞬間をとってみれば分子の各所で

δ+、δ-の状態が存在し、

各瞬間ごとに引力が生じるような電子の配置が

起こりやすいため、分子間に引力が生じる

ことになります。

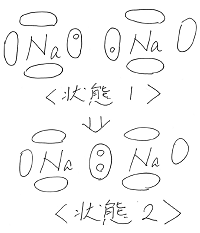

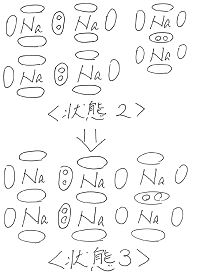

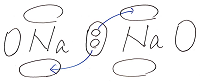

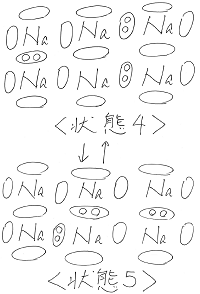

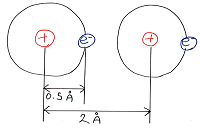

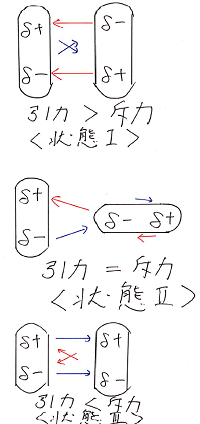

ここで、2つの棒のような形状の分子同士が

近づいたことを考えてみます。

分子はそれぞれ回転しているため、

接近したときに、分子の位置関係のパターンは

無数の状態が考えられます。

その中でも特徴的なパターンである状態1~状態3

を下図のように考えてみました。

(→は左側の分子が右側の分子に及ぼす力の

向きと大きさを表しています。)

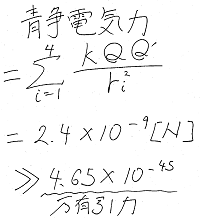

様々な状態をとり得るのですが、

一般に、引力が生じ、ポテンシャルエネルギー的に

安定な状態ほど分子の存在確率が高くなるため、

状態1やそれに近い状態が実現しやすく、

分子間には全体として引力が生じることになります。

この引力が分子間力です。

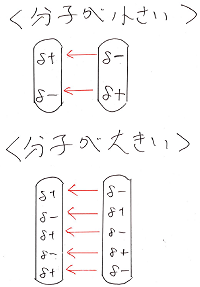

この分子間力は、瞬間のδ+、δ-を生じさせる原因となる

電子が多ければ多い程、強い力となります。

電子数は陽子数と等しく、陽子数が大きい程分子量も大きいため

分子間力は分子量が大きい程大きくなると言えます。

以上をまとめますと

17族元素(ハロゲン)、18族元素(希ガス)の単体は分子を作り、

分子間力で分子同士がつながっていますが、

分子内にδ+、δ-を生じさせる要因となる電子の数が

多くなる程、つまり原子番号が大きくなる程、

つまり分子量が大きくなる程、分子間力が強くなり、

融点が高くなることがわかります。

以上、全6回を通して、単体の融点の周期性のメカニズムを

お話ししてきました。

何か新しい発見があれば幸いです。

中には読みづらい箇所や理解しづらい箇所があったと

思いますが、最後まで読んで下さったそこのあなた、

ありがとうございます。

頭が疲れたと思いますので癒しの1枚。

これは暑い真夏のある日、

猫がいびきをかいて寝ていました。

とってもかわいかったので思わず撮った1枚です。

何か気になることがあるということがあったら

またブログで書かせて頂きたいと思いますので

質問があったらいつでもお待ちしております。

(八千代緑が丘校 轟)

=======================

★一日体験・個別説明会受付中!★

詳細・お申込みはこちらから👇

https://www.jasmec.co.jp/toshin/reserve/premium_reserve.htm