Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2014年11月号)

お手本は?

中3受験生対象の「難関高校受験研究会Final Program」、sirius保護者対象の「難関中学フェア」、高校部の高1生対象、高2生対象の保護者会と、保護者の皆様にご参加いただくイベントが続いた。たくさんの皆様にご参加いただき、感謝とともに、受けている期待の大きさに心改まる思いだ。スタッフ一同、そのご期待に応えるよう努力します。

さて、その準備の話。毎年毎年のイベントではあるが、前年と同じままでは進歩がない。必ず進化するように、皆で努力している。発表内容の検討からその準備、直前のリハーサルと重ねて、よりよいものへと毎年毎年進化させて提供するのが誉田進学塾グループのやり方。

それは保護者の皆さまにだけでなく、子供たちへも同じ。ともすれば、やる側は毎年同じ繰り返しになりがちになるが、子供たちにとってはそのときその瞬間がただ一度のやり直せない瞬間。一発勝負の真剣勝負のとき。その覚悟で準備を整えなければ、望む成果を得られない。

それは子供たちにとっての勉強も同じ。彼らの毎日毎日は、同じことの繰り返しではなく、そのときしかない特別のときなのだ。常に勉強も、自分自身を進化させるつもりで、真剣勝負で臨まなければ、望む成果を生み出さない。

子供たちをそういう気持ちにさせるには環境が大切だ。まず親が身を持って手本を示そう。なんでもないような一日をただの一日にしない努力。二度とない貴重な時間として生きること。何事も、大人が自ら手本を示さなければ、子供たちを変えられない。

皆様、ともに頑張りましょう。

※この内容は2014/11塾だよりに掲載したものです。

夏期講習はスタートしたばかりだが、講習明けには、保護者向け・塾生向けのイベントが目白押しだ。毎年、進化を重ねてきたので、本稿の頃より、さまざまなイベントを開催し、内容も濃密になっているはずだ。また夏期講習前にも、保護者向け、塾生向けのイベントがあり、今年も無事開催できた。

準備する側の努力を自慢するわけではないが、毎年、きちんと開催し、少しずつでも改善し続けるためには、それなりの組織的な運営が必要だろう。その場で、えいっと頑張ってなんとかしてしまうやり方では、単発の行事ならばよいかもしれないが、開催側はいつか疲弊して続かなくなるか、品質が低下してしまうだろう。

これは受験勉強でも本質は同じだ。瞬発的な集中力や頑張りで乗り切るのでは続かない。毎日、同じようにやり続けてゴールまで届くことを計画して、習慣化するしか高いところには達しない。

受験生の塾生たちのこの夏が、そういう夏になるように願う。

さて、新しいイベントの告知です。

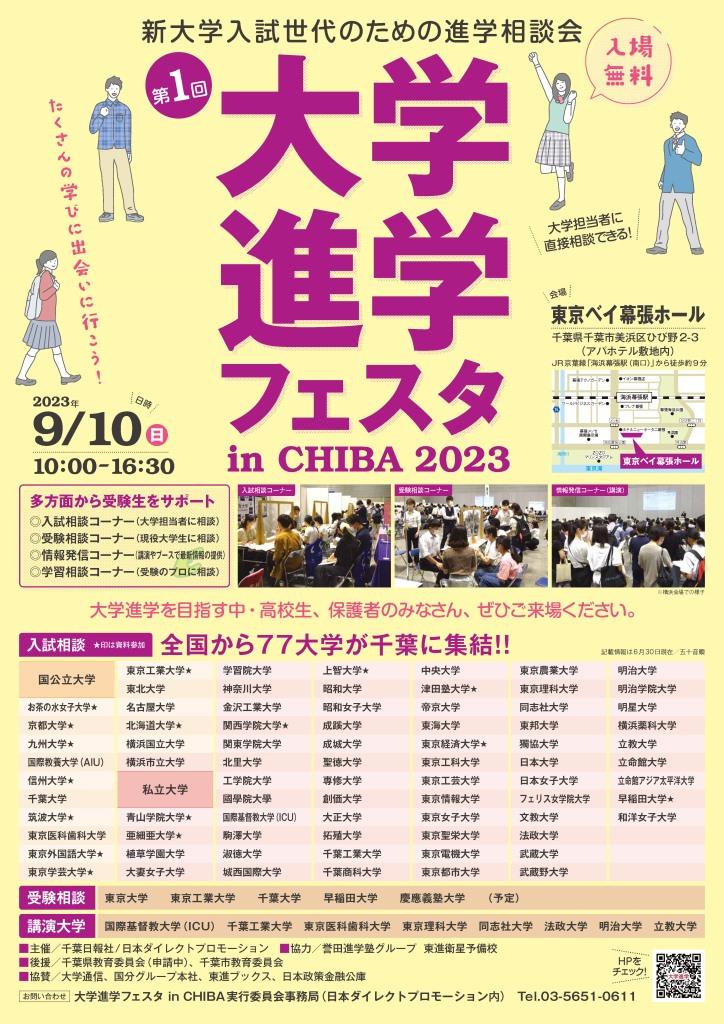

9月10日に、今年から新しく開催となる、大学進学フェスタに協力します。大学進学の向けて真剣に考える機会を提供します。

高3生のみなさんは、第一志望はもう決めていると思いますが、受験大学選択の幅をもういちど広げて考えてみるいい機会。高2生のみなさんは、いよいよ受験を意識する時期、そして高1生のみなさんも、まだまだ先ではありません。

ご期待ください。

大学進学フェスタ in CHIBA 2023

https://sites.google.com/view/univ-festa