Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2022年05月号)

入試問題の楽しさとは

前号で、高校時代の先生の書かれた数学の参考書の話を書いた。その後日談。

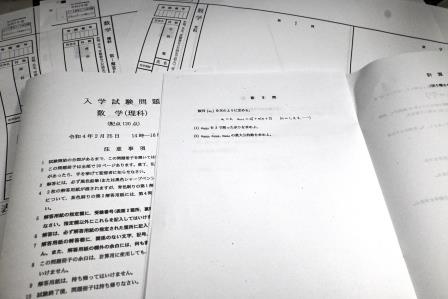

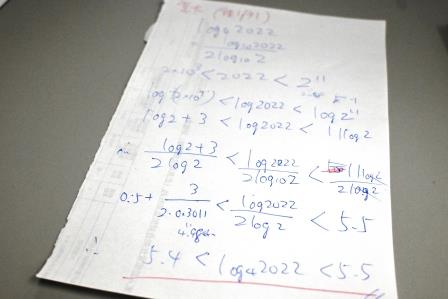

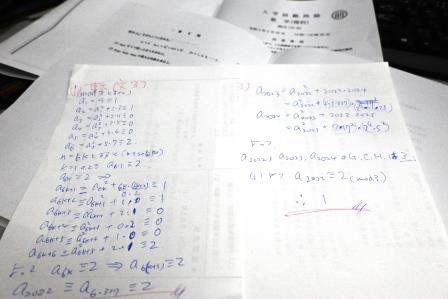

入試時期のいろいろと忙しい合間に、今年の東大京大などの数学の入試問題のうち、興味をそそられた問題を解いてみた。その中で京大の入試問題がなんだか「楽しい」。調子に乗って文理ほとんど解いてみた。この「楽しい」とは何か。

調子よく解けたのは、たまたま、いつか近いうちに先生の参考書を再度印刷して同級生に配ろうかと、この直前に、原稿の誤記確認のために数十問すべてを解いたからだ。解答方略を考える、解法を閃くために書かれたものなので、閃いたあとの解法自体の解説や、途中式などはほとんどが省略されている。その解答や途中式を校正するためには自力(公式や技法は少々忘れていて、なるべくは自力で復元したが、一部ちらっとカンニング(苦笑))で解いて確かめるしかなかったので、ちょうど程よく調子が上がっていて、気分よく解けたからもあるだろう。

だが、それよりも出題で問われていたものが何か、であると考える。先日発刊の「月刊大学への数学」の「今年の入試特集」によれば、今年の京大は「一部を除くと、どこかで見たような問題も、誰もが諦めてしまう難問もなく」と評されている。つまり、パターン学習によって、見ただけであれかと知っているような解法を問う問題ではなく、また、簡単に解けなくするために、ただ力ずくで難しくしただけの問題でもない、ということだ。未知であり、かつ見かけは比較的シンプル、どう解けばよいかは見ただけでは見通せないが、なんとなく解けそうにも見える問題。そして、いろいろと試行しているうちに、あっと「閃く」とすっきりする問題(最近の京大は先が見えるとあとは「やや易」が特徴かも)。この、自分で解き方を発見する快感が「楽しい」の正体だ。なかなかその楽しさを伝え、体験させるのは難しいものがある。それでも敢えて挑戦していく道を志したい。

※この内容は2022/05塾だよりに掲載したものです。

東進では「同日体験模試」というのを開催している。入試と同じ問題を高2や高1が同じ日に体験するというもの。もちろん同じ時刻に実施することは不可能なので、問題が公開されてから数時間遅れでの開催。東進本部から入手直後に来る問題や解答用紙を校舎で準備して実施する。「共通テスト」のときは、ほぼ全員が受験する大規模なものなので、相当タイトな時間での運営となり、厳しいスケジュール管理の下で実施している。

東大などの難関国立大学も同日試験を開催しているが、それ以外も解答速報が毎日のように上がってくる。

そんな入試時期の入試問題を見ていての巻頭言が上の話だった。

未知の問題に対して、解答方略を見つけ出すまでの思考方法と、そこから先の問題解法とは次元が異なる。後者を教えるのは容易く、どこの塾や参考書、問題集でもできる。どんなに難しい問題でも、簡単に詰め込んでしまうことが可能であろう。

それに対して、前者をどう伸ばすかは非常に難しい。いわゆるパターン暗記で詰め込むことはできない。だからこそ大きな差がつくところ。

しかし、その解法を見つけ出すまでの「頭の使い方」は、不変性をもつはずだ。将来、向かい合う課題を解決するときに応用ができる。本質的な意味で数学を勉強することは、頭をよくすることに通じる。

私たちの塾は、その「閃き」をどう引き出すかを、科学的アプローチとして長年技術開発してきたといってもいいかもしれない。そしてその道はまだまだ限りなく遠い。

まだまだこれから!頑張ります!