Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2013年03月号)

未知への挑戦!

新学期。新たに塾に一緒に通い始める仲間も加え、新鮮な気持ちで新しい学年の勉強のスタートのとき。

勉強だけでなく、新しい何かに挑戦するときには、期待にワクワクする気持ちが生まれる。同時に、不安でドキドキする気持ちも生じる。期待する気持ちより、不安な気持ちが強いと、行動の最初の一歩が踏み出せなくなる。成果を生み出すのは行動である。たまたま偶然の結果に出会うこともあるかもしれないが、行動がなければ、真の成果には決してつながらない。

行動をうまく起こせないときに、周りから手伝えること、それはまず、この不安な気持ちを小さくすることだ。不安を小さくするには、それを頭から否定するのではなく、不安な気持ちを感じること自体に寄り添って、その感情自体を普通のことと認めたうえで、それでも大丈夫だという安心感を伝えるのがよい。

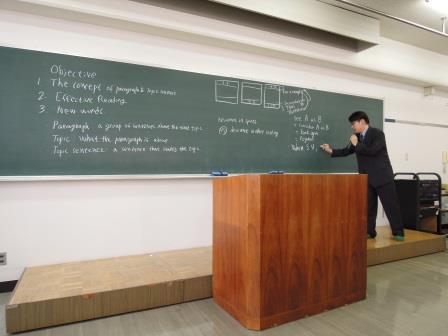

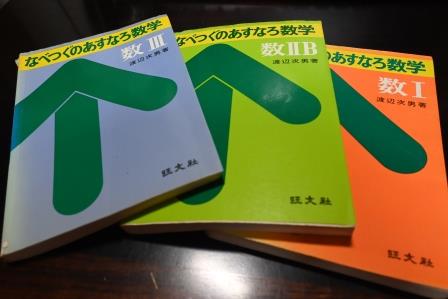

そして、行動を起こすために最も重要なこと、それは期待する気持ちを大きく増幅することだ。やりたいと思う気持ちを強くすることができれば、行動がスタートして持続する。その決め手は初対面の瞬間にあるといわれる。同じ勉強でも、初めて出会う瞬間、導入の見せ方次第で興味の持ち方は大きく変わる。そういう体験を提供できるように今年度もさらに頑張ります!

保護者の皆様も、ぜひ子供たちが新しいことに興味を持った瞬間を大切にして、その気持ちを増幅できるように、ちょっとだけ認めてほしい。そして、大人たちも、いつまでも新しい未知への挑戦を続けていきましょう。

※この内容は2013/03塾だよりに掲載したものです。

最初の出会いが大切である。いろいろな世界のエキスパートについての様々な研究から明らかなってきた。子供の頃の出会いが、好きになる出会いであることが絶対の条件。まず好きになる経験をたくさんして好きになってから、うまくなるための練習を始めている。そして、その練習を繰り返しうまくなってから、さらなる高みを目指すために、本格的な困難な練習を、自ら選ぶように成長しているのだそうだ。

だから、それぞれの時期に必要とする指導者、コーチのもつ要素は異なる。最先端で活躍する人たちの多くは、意図をもって自らの環境を変えている。

しかし、様々な経験をしてきた親は、その原理自体を正しく理解する前に、個人の体験に基づいて子供を育てがちになる。親だけでなく、教育の世界は、いわゆるエビデンスに基づいていない個人の体験で語られることが非常に多いのだ。その結果、大人が感覚的に受け入れやすい、再現性のない方法論が横行しがちになるのかもしれない。

最初は、好きなものが楽しかったはずだ。決してうまくできたわけではない。楽しいからやり続けていくうちにうまくできるようになる。うまくできるようになると、もっとうまくなりたいと困難なトレーニングを自ら課すようになる。そのときの練習は、エキスパートたちにとっては楽しくないのだそうだ。

多くの大人は、途中の仮定を忘れてしまい、最後の厳しい練習を課して乗り越えるイメージだけを強く記憶していて子供に求めてしまうのかもしれない。

まずうまくなくてもいいから好きになること。始めに好きになることが大切。

子供たちにとって、勉強が好きな世界の側のものであることを願う。

そのために大人も、勉強、すなわち未知のものと出会うこと、知らないことが分かるときの面白さを、楽しんでいこう。

学ぶことは素敵なこと!