こんにちは。

八千代緑が丘校の轟です。

今回は、慶應義塾大学 文学部の英語の

対策についてご説明致します。

設問ごとの問題傾向について、お伝えしていきます。

文学部の特徴として他学部と違い記述形式の問題が多く、

1問1問の配点がとても大きいです。

まずは、ほとんど確実に出題が予想される問題形式の

問題の対策を見ていきましょう。

<①和訳問題の対策>

これは文学部に合格するためには、落とすことはできません。

和訳問題なのに構文すらも見抜けないのでは、

文学部の問題に、門前払いとなってしまうでしょう。

和訳問題ですが、まず確認すべきことは、

文法的に文章を読めているかどうかという点です。

もちろん、過去問をおこなっていて、まだまだ不十分と

感じるようであれば、日々構文解釈力を身につけるような

学習をしてください。

対策の仕方としては、『ポレポレ英文読解プロセス50』

といった基本的な構文問題集をSVOCがわかるように

何度も何度も繰り返しおこなってください。

『ポレポレ英文読解プロセス50』

著者 :西きょうじ

出版社:代々木ライブラリー

<②説明問題の対策>

具体的にはどういうことか?ということが問われる問題です。

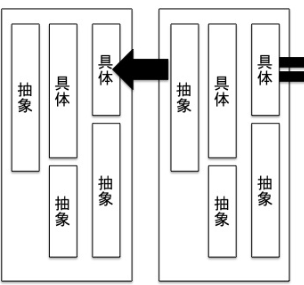

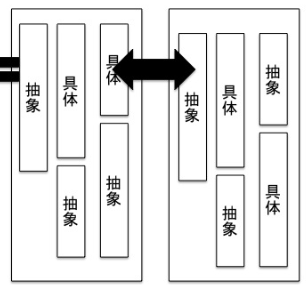

この問題を解くためには、まず1つのパラグラフが

以下のように具体と抽象部分で構成されている

ということを理解しなくてはいけません。

問題で問われる場合は、この抽象的な部分に下線部が引かれて

具体的な部分と関係していることを見抜けているか?

を聞かれているのです。

もちろん、例外もあり、文章内の抽象部分に線が引かれて

現実世界での具体的な例を聞かれる場合もあります。

その場合は、抽象部分の言いたいことを図式化して主張の構造を掴んで、

現実世界を比べてどんなことが当てはまるかを考えてみましょう。

設問文からどのようなことを聞かれているのかを理解していくことも

本説明問題を解く上ではかなり重要です。

<③和文英訳問題の対策>

まずは基本的な英作文パターンを覚えていきましょう。

基本的な英文法を自由自在に使いこなせるのはもちろんのこと、

特に、主語、時制、論旨の接続の仕方には十分に注意してください。

難易度は、英作文問題としては標準レベルで難しくはありません。

塾生には英作文対策としてよくお薦めしていますが、

『よくばり英作文』をしっかりとやり込んで身に付ければ

十分に対応できると思います。

『よくばり英作文』

著者 :竹岡広信

出版社:駿台文庫

また、本問題は文章内の表現を使ってということは明示されてはいないですが、

文章内の表現を使うことで簡単に解けることもあります。

表現がすぐに見つかるようでしたら、長文内の文章を利用して解いてみてください。

<④要約問題の対策>

要約問題は文学部の合格をとるためには、落とすことのできない問題です。

英語の読解力はもちろんですが、現代文の要約能力も問われています。

問われている字数が100-120字なので、対策の最初のうちは

字数を埋めるために冗長な表現を書きがちです。

ですが、不要な要素を含めたり、同じことを長く書いても

点数をあげることはできません。

書いた後に自分の答案にどれだけの要素が入っているのかを見返してみてください。

対策としては、過去問を実施するのが一番良いですが、

英文要約の問題集もありますので、そちらを活用するのも手です。

『厳選30題で学ぶ! 英文要旨要約トレーニング』

著者 :竹岡広信

出版社:駿台文庫

また、書く際の注意点として、いきなり解答用紙に記載するのは

やめましょう。

要点を書き出して、どの要素が必要かをわかってから

記載するようにしてください。

ここからは、毎年出題されるわけではないけれど、

出題される可能性の高い問題を確認していきます。

<⑤空欄補充問題の対策>

空欄補充問題を慶應の文学部では出題されます。

この問題は和訳問題の範囲が小さい問題だと思ってもらって構わないです。

同タイプの問題なので、1つのパラグラフから全体の意味をつかむことが肝心です。

<⑥パラグラフ並び替え問題の対策>

解き方として、代名詞や時制をチェックして、文法的な側面から根拠を探してみる

方法を身につけてください。

全て文脈で解いていては、時間がかかってしまい、解くことが難しいでしょう。

類題として、早稲田文学部、文化構想学部の問題が近いので解いてみるのが良いでしょう。

文学部の問題は基本的に最初にタイトルが記載されています。

インターネットで調べることで過去の出典がどこから出ているのか?

というのは簡単にわかります。

インターネットでご自身で調べてみて、購読してみるのも良いでしょう。

2021年の問題については、なんとその前年に出た本を使っています。

2021年出題 Who Ate the First Oyster?

2020年出題 Philosophical baby

2019年出題 The Animals Among Us

2018年出題 The coming-of-age con (出典:aeon)

2017年出題 Attached to Technology and Paying a Price

(出典:New York times)

2016年出題 Does spelling matter? (出典:同名の文庫本)

また、長文の題名から見ても、哲学的で難解な文章だ

ということが理解できるかと思います。

文学部に合格するためには、過去問を何度も解いて

確実な答案を作成することが合格には不可欠です。

過去には以下のテーマが出題されています。

2021年「人類史における様々な達成の研究」

2020年「幼児期においての想像上の仲間の意義」

2019年「擬人化の起源と特徴」

2018年「文化における 成長物語の起 源と特徴」

2017 年「デジタルメディアによるマルチタスキングとその影響」

2016年「スペリング能力は不可欠か」

2015年「顔と微笑みの 心理学」

2014年「真の友情の条件とは」

2013年「音楽の近代史」「休暇の概念の変化」

2012年「浴場と入浴習慣の歴史」「人間の協力性の根源」

2011年「原爆被災者の回顧録とその特徴」「人類史における暦」

2010年「諸文化における会話の歴史」

2009年「ピーターパンから読み取れる作者の心理と社会的背景」

また、スタディサプリでおなじみの関正生先生

による、『過去問トーク 慶應義塾大学① 編』で

文学部の英語について語っている動画がありますので、

こちら↓もご確認ください。

https://www.youtube.com/watch?v=c45gfIh4o3U

(1:40~8:20の時間帯で文学部について語っています。)

(八千代緑が丘校 轟)

=======================

10/27全国統一中学生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentochu/

11/4全国統一高校生テスト開催!詳細・お申込みはこちら!

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/zentoko/

一日体験の詳細・お申し込みはこちら👇

https://www.jasmec.co.jp/toshin/event/taiken/

<八千代緑が丘校 校舎紹介ページ>

http://www.jasmec.co.jp/koushaguide/pym.htm

YouTubeはこちらから👇

https://youtu.be/KOoM-l4YrOE

★Instagramやってます★

フォローお願いします👇

https://www.instagram.com/honshin_premium/

=======================