Shingaku Express / 誉田進学塾だより 巻頭言より

(2024年10月号)

教養

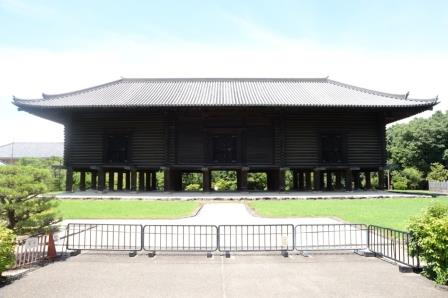

夏前に奈良へ小旅行に出かけた。寺社仏閣、仏像の拝観や、街並みを見ながらの散策を楽しむ。盆地特有の暑さには閉口したが、時間に追われず、気の向くまま見聞して過ごすことができた。仕事の会議や視察で何度も訪れてはいたが、観光する合間はなく、歴史的なものを観るのは、時間が自由にあった学生時代以来。記憶は曖昧になっていて、とくに二月堂の造りを左右逆に誤認していたのには驚いた。

それは極端な例だが、若い時とは見えるものや感じるものが変化していた。感性の変化や知識や知恵の積み重ねの成せることではあるだろう。だが、それは若い日に学んだ知識がベースにあることも事実だ。仏像の顔を観て生で感じる感性と、その背景の知識との適切な対照が、新たな気づきや感動をより豊かにする。

旅行や出張の列車の車窓からの風景を眺めるのも好きだ。初めての道中はもちろんだが、何度も乗っている路線でも読書や仮眠の隙間に、何気なく外を眺めるとき、毎回何らかの新たな気づきがあり楽しい。これらも、山や川の地図が頭にあり、地形に対しての知識と、見えている景色が呼応して、そこにある自然と、それに対しての人工的な造物や建物から、そこで暮らす人々の生活の様子が初めて“見える”のだろう。目で見たままに“見える”と考えるのは、あまり正しくないと思う。

その最も基礎となるのは小学生のときに憶えた歴史や地理の基礎知識である。それらを基盤として、さらに中学で積み上げ、本質を正しく理解し、より高度に高校で学んでいった知識たちが、感性も豊かに磨いていく。もちろん、ただ暗記しただけの知識では意味がない。正しく本質を理解し知恵として活用できるまで高めてほしい。そのまま直接的に役に立つかと功利的に考えない方がよい。それが教養だ。

若き日に学んだ教養は、その人の人生を豊かにする。つい先日も奈良には出張で行ったが、次は観光で訪れたい。気候の良いときの飛鳥辺りがいいか。

※この内容は2024/10塾だよりに掲載したものです。

奈良を初めて訪れたのは、大学生の初めの頃の春休み。普通なら修学旅行の定番なのだろうけれど、残念ながらそれまで訪問したことがなかった。もはやあまり記憶もなく、流石に興福寺、東大寺や大仏殿などは行ったが、有名どころの寺社仏閣を見ていない。ユースホステルに二泊したらしく、二月堂のお水取りの籠松明を間近で見たことは憶えている。上記の通り、建物の作りは誤認していたようだが。

今回は、一通り定番有名地を訪問してみた。ゆっくり見て歩くと趣深い。長く続いてきたものには、その深みがあった。

学生の頃の訪問は、少々斜に構え、あえて有名観光地を俗化していると否定して、あまり観光客が行かないところを歩いていた。今回、そのときの数枚残る写真と記憶の断片を検索したら、旧柳生街道という古道を半日ほど歩いていた。今は少し整備された様子だが、当時は、途中途中に石仏はいくらかあるものの、ほとんどは単なる地元の人の山道歩きだった。苦笑ものの体験だが、それはそれで今ではもうできまい。

知っているものと未知なるものからの刺激。

行ってみたい、見てみたいところはまだまだ無数にある。

今年の7月の巻頭言でとり上げたが、このとき願った通りに、奈良を再訪、飛鳥も訪問することができた。

(その話はまた後日)